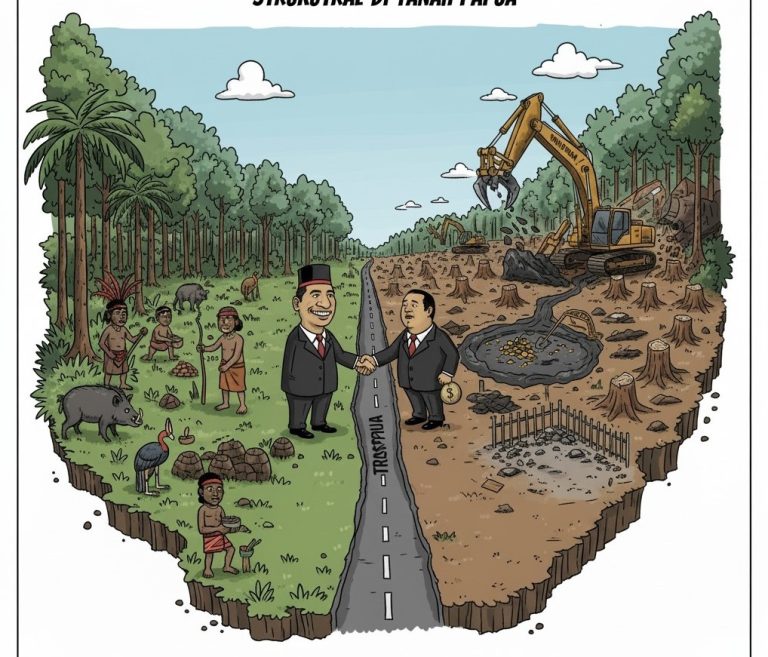

Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)

DI PAGI yang basah di area Pegunungan Arfak, Papua Barat, kabut tipis menyelimuti lereng-lereng hijau. Di antara suara burung cenderawasih dan desir angin gunung, seorang guru honorer menyapa murid-muridnya dengan ramah.

Dialek lokalnya fasih. Geraknya tenang, dan ia tampak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas kecil itu. Namun, di balik senyum dan papan tulis sederhana, ada identitas lain yang tak pernah disebutkan: ia adalah seorang agen intelijen.

Kisah semacam ini, seorang tetangga, pedagang, atau bahkan rekan gereja yang ternyata bagian dari operasi pengawasan bukanlah sekadar bisik-bisik. Di Tanah Papua, cerita itu adalah bagian dari realitas yang sudah lama berakar.

Papua adalah tanah yang indah dan kaya, tapi juga sarat sejarah politik yang rumit. Kekayaan alamnya: emas, tembaga, minyak, hutan tropis, dan laut yang memukau telah menjadi incaran dunia.

Namun, pemaksaan integrasi wilayah ini ke dalam Republik Indonesia pada awal 1960-an diwarnai ketegangan, penolakan, dan luka sejarah. Sejak saat itu, Papua menjadi titik strategis dalam prioritas keamanan nasional.

Konflik bersenjata, tuntutan politik identitas, dan perebutan sumber daya alam membuat pemerintah Indonesia yang menduduki dan mengkolonisasi wilayah ini, telah menempatkan operasi intelijen sebagai garda terdepan untuk memahami ancaman, mencegah kekerasan, dan menjaga stabilitas.

Pada masa Orde Baru, pola operasi intelijen sangat dominan dan tertutup. Setiap pertemuan adat bisa saja diamati, setiap diskusi politik dipantau, dan bahkan percakapan ringan di warung kopi tidak sepenuhnya aman dari telinga-telinga yang tak terlihat.

Rasa takut meresap ke dalam kehidupan sosial: orang belajar untuk berbicara setengah berbisik dan menyimpan pikiran mereka sendiri. Masuk ke era reformasi, metode pengawasan ini mulai bergeser.

Pendekatan pembangunan sosial dan dialog diperkenalkan. Jalan dan jembatan dibangun, program kesejahteraan digalakkan, dan proyek infrastruktur dipromosikan sebagai simbol perhatian negara.

Namun, bayang-bayang pengawasan tidak benar-benar lenyap. Bagi banyak warga, kehadiran intelijen tetap terasa, meski tak terlihat.

Dalam dunia intelijen, beberapa kategori operasi lazim digunakan di Papua. HUMINT (Human Intelligence) mengandalkan hubungan manusia: seorang pedagang, guru, atau tokoh adat bisa saja dijadikan sumber informasi.

SIGINT dan COMMINT memantau komunikasi elektronik dan telepon. OSINT memanfaatkan berita dan media sosial untuk membaca opini publik. IMINT atau GEOINT memanfaatkan penginderaan jauh dan citra satelit.

Ada pula MASINT dan FININT, yang memantau arus dana atau sinyal teknis tertentu. Semua kategori ini bukan sekadar teori, tetapi mencerminkan pendekatan nyata dalam memantau dinamika sosial dan politik di Papua.

Metode-metode itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar tradisional Wamena, seorang agen menyamar sebagai penjual hasil bumi, menyerap keluhan warga tentang harga bahan pokok dan operasi keamanan.

Di gereja-gereja kecil Intan Jaya, seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan pemuda gereja mungkin sedang memetakan jaringan sosial dan potensi pergerakan. Beberapa penugasan berlangsung singkat, seperti operasi “hit-and-run” untuk mengumpulkan informasi mendesak.

Ada pula agen yang tinggal bertahun-tahun dalam penyamaran mendalam (deep cover), hingga hampir lupa identitas asli mereka.

Namun, kehadiran intelijen di Papua membawa dampak berlapis. Ada sisi positif yang jarang dibicarakan: deteksi dini ancaman, pencegahan konflik bersenjata, menjaga ketertiban umum, dan memberi informasi awal bagi negara untuk mengambil kebijakan.

Tanpa mekanisme pengawasan, potensi kekerasan mungkin akan lebih sering terjadi. Tetapi ada pula sisi gelap yang menimbulkan luka: erosi kepercayaan sosial, trauma masyarakat, polarisasi politik, dampak ekonomi, dan kerusakan budaya.

Erosi kepercayaan sosial terlihat ketika warga mulai saling curiga. Solidaritas adat yang dulunya menjadi benteng komunitas mulai retak.

Trauma muncul dalam bentuk ketakutan berlebihan: masyarakat enggan menggelar pesta adat, berdiskusi politik, bahkan menjalankan usaha, karena takut operasi keamanan atau razia. Dalam beberapa kasus, penangkapan tanpa prosedur yang jelas, intimidasi, atau kekerasan telah menimbulkan luka mendalam.

Wilayah Intan Jaya, Papua Tengah, adalah contoh nyata. Di daerah terpencil ini, unit Intelkam kepolisian disebut sebagai “mata dan telinga” negara. Mereka memantau aktivitas kelompok bersenjata, mengumpulkan informasi dari informan lokal, dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Namun, dampak sosialnya besar: pasar mingguan menjadi sepi, kegiatan adat terganggu, dan warga hidup dalam ketakutan. Seorang mama-mama penjual sayur pernah berkata, “Kami tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Kadang tetangga pun terasa asing.”

Tantangan etis dari operasi intelijen di Papua sangat jelas. Bagaimana menjaga keamanan negara tanpa melukai martabat manusia? Bagaimana mencegah politisasi intelijen yang bisa merusak legitimasi pemerintah?

Bagaimana memastikan pembangunan ekonomi berjalan tanpa intimidasi, dan adat istiadat tetap dihormati? Intelijen bukan sekadar teknik mengumpulkan data, tetapi juga soal kepekaan budaya dan tanggung jawab moral.

Ciri-ciri seorang agen intelijen sering menjadi bahan cerita: pengamatan tajam, kemampuan menyamar dan beradaptasi, komunikasi terarah, disiplin, dan mobilitas tinggi. Mereka dapat berpura-pura menjadi petani, pedagang, atau mahasiswa.

Mereka cepat membaca perubahan suasana, mengenali detail kecil, dan tetap tenang bahkan di bawah tekanan. Kehidupan mereka adalah kehidupan ganda: nama-nama samaran, latar belakang yang disembunyikan, dan keberadaan yang selalu dalam bayang-bayang.

Para peneliti dan aktivis merekomendasikan beberapa langkah untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan hak warga. Pengawasan sipil melalui parlemen, ombudsman, atau lembaga HAM perlu diperkuat.

Perlindungan hak asasi manusia dan prosedur hukum harus menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi. Pendekatan komunitas berbasis Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) penting untuk memastikan pembangunan tidak dilakukan tanpa persetujuan dan pemahaman warga lokal.

Investasi sosial-ekonomi yang inklusif dapat mengurangi ketegangan, sementara pelatihan sensitivitas budaya dan bahasa bagi aparat dapat memulihkan kepercayaan. Mekanisme perlindungan informan yang etis juga mutlak diperlukan.

Keamanan sejati di Papua bukan hanya tentang mengurangi suara tembakan atau menumpas kelompok bersenjata. Keamanan sejati adalah ketika seorang ibu bisa menanam sayur di kebunnya tanpa rasa takut, ketika seorang pemuda bisa berkumpul di gereja tanpa merasa diawasi, dan ketika negara dan masyarakat adat bisa duduk bersama dengan saling menghormati.

Operasi intelijen, jika dilakukan dengan transparansi dan etika, dapat menjadi jembatan menuju kepercayaan.

Namun, jika pengawasan tetap tertutup dan represif, intelijen akan selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui ruang sosial. Di tanah yang kaya sumber daya tetapi rapuh ini, masa depan Papua membutuhkan intelijen yang berpihak pada manusia, bukan hanya pada kekuasaan.

Hanya dengan cara itu, operasi intelijen dapat berhenti menjadi sumber luka dan mulai menjadi bagian dari jalan panjang menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

(*) Nikodemus Kambu adalah penulis artikel ini. Ia seorang pensiunan guru SMA yang tinggal di Amban, Manokwari, Papua Barat.