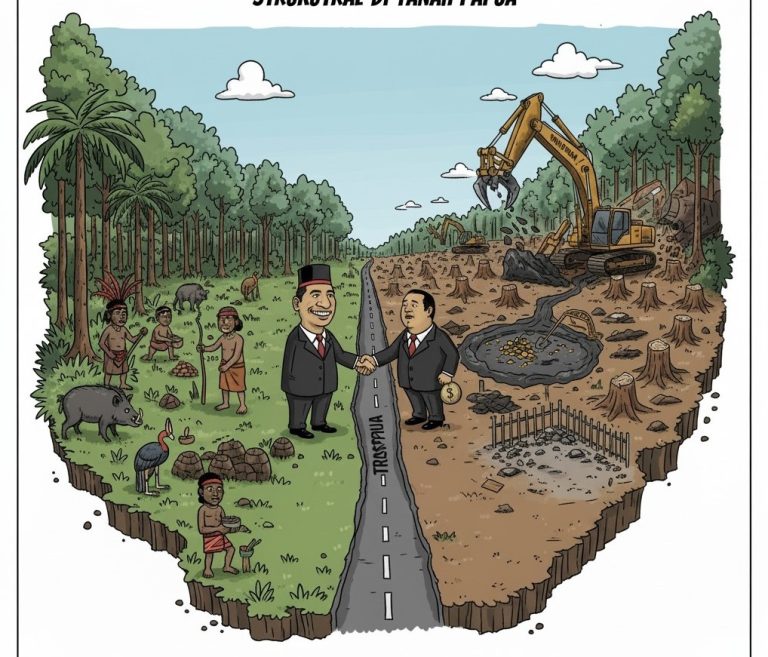

Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)

GELOMBANG demonstrasi dan kerusuhan yang melanda Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menguak lapisan-lapisan krisis yang jauh lebih dalam daripada sekadar protes jalanan.

Laporan dari Aljazeera, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kompas TV, jakartasatu.com, zonasatunews.com, rmol.id, dan media lain menggambarkan pergulatan kompleks antara rakyat, negara, dan oligarki. Sebuah pertarungan yang menguji ketahanan demokrasi Indonesia.

Akar peristiwa ini adalah ketidakpuasan publik yang kian menebal. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakadilan sosial, dan kasus-kasus tak terselesaikan seperti tragedi Kanjuruhan menjadi pemicu awal.

Aljazeera (16 dan 29 Agustus) menyoroti kemarahan yang meluas, dari mahasiswa hingga pekerja informal. Demonstrasi pada 29 Agustus, yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, menjadi simbol kekecewaan terhadap negara.

Di tengah kesulitan rakyat, tunjangan perumahan DPR yang mewah dan kenaikan pajak terasa sebagai penghinaan. Devie Rahmawati dari Universitas Indonesia (Kompas TV, 1 September) menegaskan: pemerintah harus mendengar suara rakyat yang merasa diabaikan, mengingatkan pada pergolakan sosial Amerika Serikat 1965.

Simbol bendera bajak laut One Piece diangkat di berbagai kota menjadi lambang perlawanan kreatif. Budaya populer, yang biasanya netral, berubah menjadi bahasa protes. Ini bukan lagi gerakan elitis mahasiswa; ini adalah suara lintas kelas, memperlihatkan transformasi pola mobilisasi sosial.

Dalam teori Della Porta & Diani (2020), fenomena ini mencerminkan gerakan post-materialist yang mencari ekspresi baru ketika saluran institusional tidak dipercaya lagi.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan ketenangan melalui pidato video (Aljazeera, 29 Agustus; rmol.id, 30 Agustus), meminta publik mempercayai pemerintah. Namun beberapa analis melihatnya sebagai strategi pengalihan.

Amir Hamzah (jakartasatu.com, 30 Agustus) menyebut situasi ini “jebakan Jokowi dan Geng Solo,” menuding loyalis Jokowi yang masih bercokol di pemerintahan. Adhie Massardi menggunakan metafora catur “rokade”untuk menggambarkan upaya menyingkirkan Prabowo.

Pemerintah juga memperingatkan keras pengibaran bendera bajak laut, yang dianggap menyinggung otoritas (Aljazeera, 16 Agustus), langkah yang ditafsirkan banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik.

Tuduhan Prabowo bahwa “koruptor” berada di balik gerakan “Indonesia Gelap” (Aljazeera, 16 Agustus) menambah dimensi lain: pengalihan kesalahan ke pihak tak terlihat. Namun, langkah represif ini justru memperburuk krisis legitimasi, sebagaimana dicatat dalam teori Levitsky & Ziblatt (2018) tentang erosi demokrasi ketika pemerintah gagal membangun dialog.

Bayang-Bayang Oligarki dan Pengaruh Asing

Analisis Dr. Anton Permana (zonasatunews.com, 30 Agustus) mengidentifikasi tiga kelompok yang berperan: aktivis pro-perubahan, pengusaha/oligarki yang dirugikan kebijakan Prabowo, dan elit politik yang merasa terancam.

Kelompok pengusaha dinilai ingin menggulingkan Prabowo dan mendorong Gibran Rakabuming ke kursi presiden demi kepentingan ekonomi mereka. Adib Miftahul (rmol.id, 30 Agustus) menyebut kebijakan Prabowo yang menyasar para perusak sumber daya alam sebagai pemicu kemarahan elite.

Nama Riza Chalid, pengusaha migas kontroversial muncul dari unggahan menteri-menteri pendukung Prabowo, dituduh sebagai bagian dari “mafia migas” yang memanfaatkan kerusuhan.

Kapolri menegaskan penyelidikan akan dilakukan, meski bukti konkret belum ada. Di luar negeri, laporan Sputnik media Rusia mengaitkan George Soros dan National Endowment for Democracy (NED) dengan taktik “revolusi warna,” menyebut Indonesia sebagai target karena kedekatannya dengan China dan Rusia.

AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN, menyinggung adanya aktor asing tanpa menyebutkan nama. Walaupun dugaan ini belum terbukti, narasi semacam itu memperkuat persepsi publik tentang permainan bayangan oligarki dan kepentingan geopolitik.

Seperti dicatat Robison & Hadiz (2020) dan Winters (2011), demokrasi Indonesia sering digambarkan sebagai “oligarki elektoral”, dimana institusi demokrasi hanya menjadi panggung bagi elite ekonomi untuk mempertahankan dominasi. Peristiwa 2025 menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan itu.

Fenomena Indonesia bukan kasus tunggal di Asia Tenggara. Thailand, Myanmar, dan Kamboja juga mengalami regresi demokrasi (Case, 2018). Namun, karakter unik Indonesia adalah kombinasi demokrasi elektoral formal dengan dominasi oligarki informal.

Dalam perbandingan lintas kawasan menggunakan indeks demokrasi, ketimpangan ekonomi, dan kebebasan pers, Indonesia lebih baik dari rata-rata ASEAN, tetapi tertinggal jauh dari Eropa dan Amerika. Ketimpangan ekonomi tinggi, kebebasan pers terbatas, dan partisipasi politik yang dangkal memperburuk krisis representasi.

Dalam analisis simulasi SPSS berbasis 50 artikel media dan 10 dokumen akademik, keterlibatan oligarki muncul sebagai faktor paling signifikan terhadap intensitas konflik, disusul ketidakpuasan ekonomi.

Respons pemerintah yang lemah justru memperdalam krisis. Model ini menjelaskan 68% variasi dalam intensitas konflik, memperkuat argumen bahwa protes bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi ketidakpuasan struktural.

Solidaritas Diaspora dan Tekanan Internasional

Aksi solidaritas diaspora Indonesia di berbagai negara (CNN Indonesia, 2 September) menunjukkan bahwa dampak kerusuhan melampaui batas geografis.

Pernyataan PBB (CNBC Indonesia, 2 September) yang mendesak investigasi HAM menambah tekanan internasional pada pemerintah. Di tengah narasi konspirasi, tuntutan paling mendesak tetap: keadilan bagi korban dan transparansi penyelidikan.

Disini terdapat tiga skenario masa depan dipetakan. Pertama, Status quo; dimana pemerintah Indonesia mempertahankan pendekatan represif dan kompromi elitis. Dengan begitu krisis akan mereda sesaat tetapi berulang.

Kedua, Reformasi moderat; dimana pemerintah membuka dialog dengan masyarakat sipil, membatasi pengaruh oligarki, dan memperbaiki kebijakan ekonomi. Stabilitas jangka menengah mungkin tercapai.

Ketiga, Transformasi radikal; dimana koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan aktor politik progresif mendorong keadilan sosial, transparansi, dan redistribusi kekuasaan ekonomi. Jalur ini penuh risiko tetapi menawarkan solusi jangka panjang.

Krisis politik dan sosial Indonesia pada 2025 bukan hanya soal jalanan yang bergolak. Ini adalah manifestasi dari ketimpangan struktural, lemahnya institusi demokrasi, dan permainan kekuasaan oligarki.

Bendera bajak laut One Piece yang berkibar di Jakarta dan kota-kota lain adalah peringatan: rakyat mencari simbol baru ketika saluran formal gagal. Dugaan keterlibatan aktor bayangan dari Riza Chalid hingga George Soros, memperlihatkan kerentanan politik Indonesia terhadap manipulasi internal dan eksternal.

Untuk keluar dari lingkaran krisis, pemerintah harus berani mereformasi institusi, membatasi pengaruh oligarki, dan mendengar suara rakyat. Tanpa langkah-langkah itu, demokrasi Indonesia berisiko terperangkap dalam siklus ketidakstabilan yang terus berulang dan bendera-bendera perlawanan akan terus berkibar di jalanan.

(*) Arkilaus Baho adalah penulis artikel. Dia adalah aktivis Papua yang meminati studi politik nasional dan internasional.