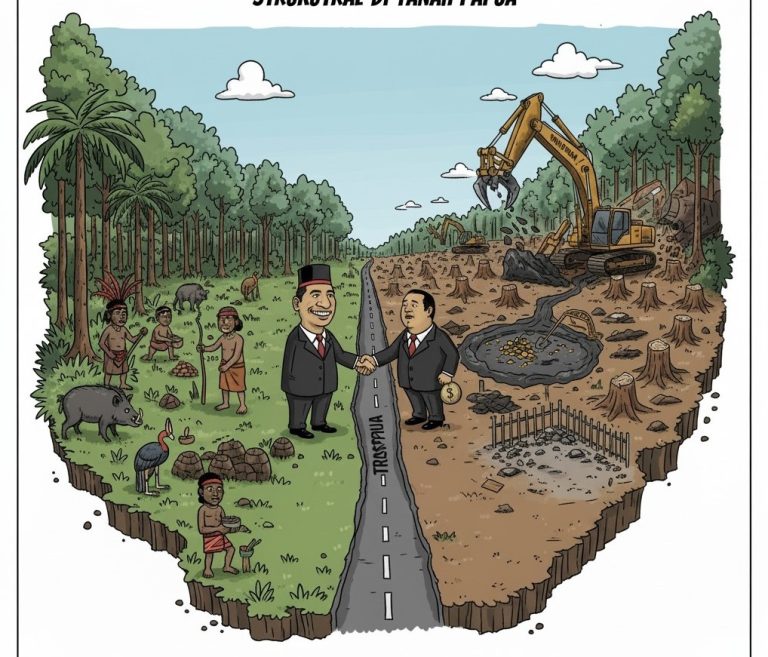

Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)

PADA 3 September 2025, dalam pidato peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing, Presiden Xi Jinping menyampaikan sebuah narasi yang penuh dualitas.

Di hadapan para pemimpin dunia seperti Vladimir Putin, Kim Jong Un, dan Prabowo Subianto, Xi dengan tegas menyatakan bahwa dunia berada di persimpangan jalan: damai atau perang, dialog atau konfrontasi, kerja sama atau persaingan zero-sum.

Pidato ini bukan sekadar refleksi sejarah, melainkan pernyataan strategis yang menegaskan posisi Tiongkok sebagai kekuatan global di tengah ketidakpastian.

Xi Jinping menyoroti kemenangan Tiongkok atas agresi Jepang sebagai “kemenangan pertama melawan agresi asing di era modern,” yang dicapai berkat persatuan nasional di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Pernyataan ini menjadi landasan bagi narasi “Tiongkok tak terkalahkan” yang terus-menerus digemakan. Namun, di saat yang sama, Xi menekankan komitmen Tiongkok pada pembangunan damai dan kerja sama global, menyerukan pembangunan komunitas global yang lebih baik, aman, dan damai.

Pidato ini mencerminkan visi Tiongkok yang lebih luas, yaitu “peremajaan nasional” dan pembentukan komunitas masa depan bersama bagi umat manusia. Visi ini mendasari kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin proaktif, termasuk Belt and Road Initiative (BRI), modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan keterlibatan Tiongkok di Laut China Selatan.

Secara retoris, pidato Xi Jinping menawarkan citra Tiongkok sebagai kekuatan yang stabil dan bertanggung jawab. Namun, realitas geopolitik menunjukkan ambivalensi.

Para akademisi dan think tank, seperti David Shambaugh dan RAND Corporation, mencatat adanya ketegangan antara retorika damai dan praktik di lapangan. Hal ini paling jelas terlihat dalam kebijakan Tiongkok di Laut China Selatan.

Meskipun Xi tidak menyebutnya secara langsung, pernyataan bahwa PLA harus “menjaga kedaulatan Tiongkok” dapat diartikan sebagai sinyal bahwa Tiongkok tidak akan mundur dari klaimnya, terutama di wilayah yang dicakup oleh sembilan garis putus-putus (nine-dash line).

Klaim ini bertentangan dengan hukum internasional dan telah ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Namun, Tiongkok menolak putusan tersebut dan terus melanjutkan militerisasi pulau-pulau buatan.

Bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, hal ini menciptakan dilema. Di satu sisi, Tiongkok adalah mitra ekonomi dan strategis yang vital. Proyek-proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan betapa eratnya kerja sama ini.

Di sisi lain, insiden di Laut Natuna Utara, di mana Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia beririsan dengan klaim Tiongkok, menuntut respons yang hati-hati.

Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, berada di posisi unik untuk menavigasi kompleksitas ini. Bebas berarti tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun, sementara aktif berarti proaktif dalam menciptakan perdamaian.

Indonesia telah menunjukkan pendekatan yang pragmatis: memperkuat kehadiran militer di Natuna sambil terus berdialog di forum seperti ASEAN-China untuk mendorong Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.

Analisis dari sumber-sumber kredibel, seperti CSIS dan East Asia Forum, menunjukkan bahwa Tiongkok sering kali menunjukkan inkonsistensi. Partisipasinya dalam negosiasi CoC memberikan harapan, namun tindakan militernya di lapangan menunjukkan niat yang berbeda.

Oleh karena itu, stabilitas kawasan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan Tiongkok dan kekompakan ASEAN dalam meresponsnya.

Evaluasi kebijakan Tiongkok di Laut China Selatan dan kerja sama dengan Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan bilateral bergantung pada transparansi, tata kelola yang baik, dan sensitivitas geopolitik.

Proyek yang berhasil umumnya memiliki landasan yang kuat dan saling menguntungkan, sementara yang terhambat sering kali terkait dengan masalah domestik atau ketegangan geopolitik.

Pidato Xi Jinping di tahun 2025 menegaskan bahwa Tiongkok memiliki ambisi besar untuk membentuk tatanan global baru.

Namun, narasi ini harus dicermati dengan kritis. Jalan ke depan bagi kawasan Indo-Pasifik bergantung pada bagaimana negara-negara, termasuk Indonesia, menanggapi tantangan ini.

Ada tiga skenario solusi yang bisa dipertimbangkan:. Petama, diplomasi Multilateral: Mendorong dialog dan negosiasi berbasis hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa. Ini adalah jalan paling rasional dan sejalan dengan prinsip “bebas aktif” Indonesia.

Kedua, konfrontasi Terbuka: Peningkatan eskalasi militer yang berisiko merugikan semua pihak. Ketiga, pendekatan Pragmatis: Memadukan kerja sama ekonomi yang erat dengan penguatan pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan.

Pada akhirnya, pidato Xi Jinping di parade militer bukanlah sekadar seremoni, melainkan bagian dari narasi strategis yang lebih besar. Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki peran krusial sebagai penjaga stabilitas dan jembatan antara kekuatan besar.

(*) Arkilaus Baho adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis Papua. Tulisan ini merupakan hasil resensi dari artikel penulis berjudul “China Tak Terkalahkan, Memilih Perdamaian: Analisis Geostrategis Pidato Xi Jinping, Kerja Sama Global, Posisi Indonesia, dan Konflik Laut China Selatan”.