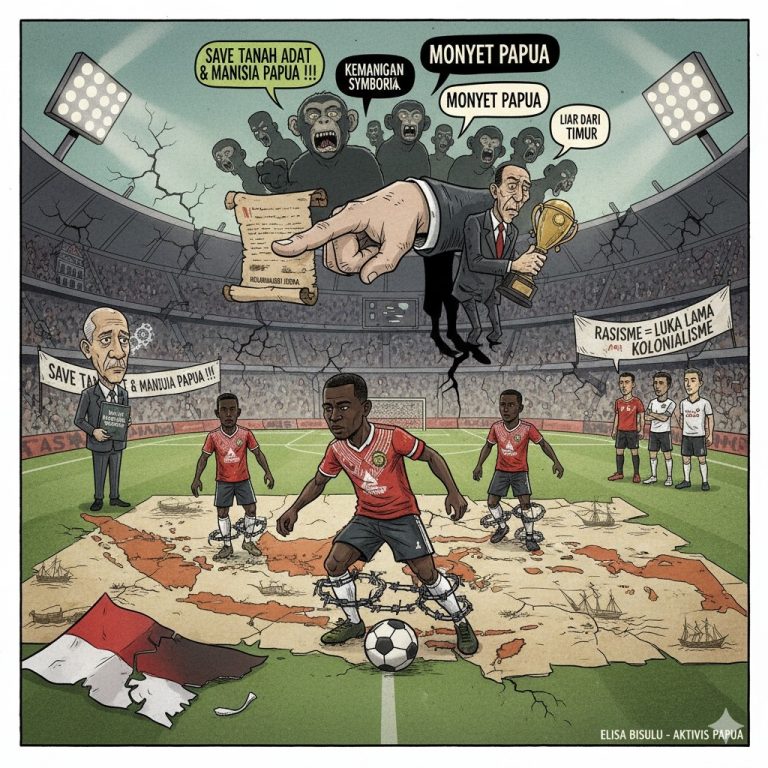

Gambar ilustrasi (doc: Robert Nauw)

KAMPUS, secara historis dan sosiologis, adalah kawah candradimuka tempat ditempanya kesadaran kritis dan idealisme murni. Institusi ini adalah “mimbar bebas” yang melahirkan kekuatan moral (Moral Force) independen, sebuah entitas politik yang esensinya bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk mengontrol kekuasaan.

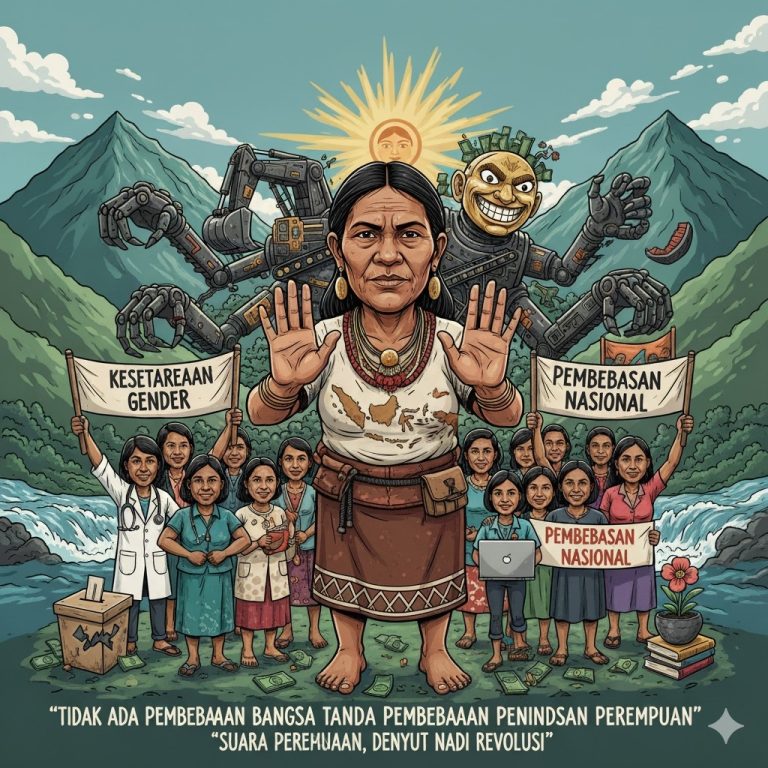

Kekuatan ini, yang secara kolektif diwujudkan oleh gerakan mahasiswa, semestinya menjadi agen perubahan (Agent of Change), pemicu dialektika sejarah yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.

Namun, di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan kepentingan politik praktis di Sorong Raya, muncul sebuah ironi yang menyakitkan: pudarnya konsistensi gerakan dan suburnya “pelacuran intelektual”.

Artikel ini berangkat dari kegelisahan terhadap fenomena merosotnya objektivitas gerakan mahasiswa, yang berpuncak pada deklarasi dukungan organisasi sekelas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sorong terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di atas tanah adat Suku Besar Moi.

Keputusan ini tidak hanya disonan dari peran historis mahasiswa, tetapi juga menyingkap adanya krisis Gramscian, kegagalan kaum intelektual muda untuk menjadi “intelektual organik” yang terhubung dengan rakyat, dan justru tergelincir menjadi “intelektual tradisional” yang melegitimasi kepentingan elit.

Dalam kajian sosiologi politik, peran mahasiswa pasca-reformasi dikonseptualisasikan dalam dua kerangka utama: Pertama, Moral Force dan Dialektika Kontrol. Disini gerakan mahasiswa adalah manifestasi dari kekuatan penyeimbang (checks and balances).

Berdasarkan teori politik klasik, gerakan ini bertindak sebagai antithesis yang melawan thesis kekuasaan pemerintah. Fungsinya adalah advokasi dan edukasi politik langsung kepada masyarakat akar rumput, memastikan kebijakan publik berorientasi pada keadilan sosial, bukan keuntungan segelintir elite.

Sebelum dan sesudah Reformasi, gerakan ini menjadi motor pendorong demokratisasi. Keberanian mereka datang dari kemurnian ideology, pergerakan yang didasarkan pada tujuan jelas demi perubahan, bukan hasil rekayasa (settingan) politik.

Kedua, Gramsci dan Pergeseran Intelektual. Faktor kunci dalam menjaga kemurnian ini adalah konsistensi intelektual. Menurut filsuf Italia, Antonio Gramsci, masyarakat terbagi atas: Intelektual Organik, yakni kelompok yang muncul dari masyarakat tertindas dan berjuang untuk kepentingan kelasnya (rakyat). Mahasiswa yang berjuang demi masyarakat adat Moi adalah contoh ideal dari intelektual organik.

Sementara Intelektual Tradisional adalah kelompok yang melepaskan koneksi ideologis dengan rakyat dan justru mengabdi pada kepentingan dominan (elit, penguasa, korporasi).

Fenomena “pelacuran intelektual” di Sorong Raya dapat diidentifikasi sebagai transisi tragis dari intelektual organik menjadi tradisional. Mahasiswa yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah Suku Moi dalam menghadapi PSN maupun sebagai pendorong gerekan perubahan di tanah Papua, justru menjadi corong legitimasi kekuasaan untuk memuluskan perampasan ruang hidup adat.

Ironi Co-optation dan Pelacuran Intelektual di Sorong

Merosotnya gerakan mahasiswa Sorong Raya bukan hanya soal apati, tetapi soal co-optation (pengambilalihan/penyerapan).

Elite Theory menjelaskan bahwa elit kekuasaan cenderung menyerap elemen-elemen potensial yang mengancam stabilitas mereka. Dalam konteks Sorong, mahasiswa yang memiliki modal intelektual dan massa dijadikan alat legitimasi sesaat.

Gerakan di Sorong Raya kini terkesan bergerak bukan berdasarkan idealisme, tetapi berdasarkan: Isu Elitis dalam bentuk aksi hanya muncul ketika “dewa-dewa” mereka (elit oportunis) tersandung kasus, atau ketika ada kepentingan politik yang perlu dibela atau dilawan melalui aksi tandingan.

Lalu karena ada Kepentingan Pesanan. Dimana pergerakan terjadi setelah adanya kontak atau “pesanan” dari elit lokal. Konsistensi perjuangan terkalahkan oleh janji pragmatis sesaat.

Inilah inti dari Pelacuran Intelektual. ketika idealisme yang dibentuk di kampus digadaikan demi kepentingan jangka pendek, dan objektivitas analisis dikalahkan oleh subjektivitas afiliasi politik.

Fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial telah lumpuh dan berubah menjadi alat justifikasi (pemberi dukungan) bagi kebijakan yang sesungguhnya anti-rakyat.

Kasus GMKI dan PSN: Kegagalan Menjadi Saksi Keadilan

Deklarasi dukungan GMKI Cabang Sorong terhadap PSN menjadi studi kasus paling menonjol dari krisis moral ini. Gerakan mahasiswa seakan kehilangan arah, target, dan orientasi, seolah-olah sudah terpisah dari masyarakat yang menjadi sumber kekuatan mereka.

Kebijakan PSN di atas tanah adat Moi, PSN Merauke atau proyek investasi dan pembangunan yang berdampat pada perampasan tanah adat, deforestasi maupun penghancuran ruang-ruang hidup masyarakat adat Papua, memiliki konsekuensi serius yang seharusnya menjadi fokus kajian mendalam mahasiswa.

Dalam konteks Perampasan Hak Adat di Sorong, disini tanah adat diambil, hutan dibabat, dan masyarakat adat Suku Moi terancam kehilangan ruang hidup, tempat berburu, hutan keramat, dan sumber mata pencaharian tradisional. Ini adalah isu keadilan distributif yang paling mendasar yang perlu menjadi perhatian gerakan mahasiswa.

PSN telah menciptakan potensi konflik horizontal antar-masyarakat adat, merusak lingkungan hidup, dan menciptakan kemiskinan struktural bagi pemilik sah wilayah.

Sebagai kelompok intelektual, GMKI seharusnya melakukan riset mendalam dan studi kasus objektif terlebih dahulu, mengumpulkan data kongkret mengenai luas lahan terdampak, mekanisme ganti rugi, dan dampaknya pada sub-suku Moi.

Pernyataan sikap seharusnya didasarkan pada argumentasi empiris dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang menuntut perbaikan kebijakan, bukan sekadar dukungan kosong. Namun, dengan memilih jalur dukungan buta, mahasiswa justru melayani fungsi kekuasaan sebagai agen pemecah-belah di tengah basis masyarakat Moi.

Panggilan Profetik: Mengembalikan Nalar Kritis dan Misi Pelayanan

Krisis yang melanda gerakan mahasiswa Sorong Raya, khususnya organisasi berbasis keagamaan, mengandung dimensi moral dan profetik yang mendalam.

Pengakuan sebagai pengikut Kristus, yang dalam sejarahnya berjuang melawan kepalsuan dan memperjuangkan keadilan, harusnya menjadi landasan gerakan.

Ketika mahasiswa yang mengaku “Kristen” digiring oleh elit untuk memuluskan kepentingan yang merusak keutuhan ciptaan dan menindas masyarakat adat (yang mayoritas juga Kristen GKI), mereka bukan lagi berjalan dalam misi pelayanan, melainkan telah memilih jejak Yudas—menggadaikan idealisme demi kepentingan sesaat.

Mahasiswa Sorong Raya adalah harapan masyarakat adat. Tugas mereka bukan hanya turun ke jalan, tetapi juga melakukan studi akademik, advokasi data, dan kritik konstruktif. Mereka harus kembali objektif, berdiri tegak di atas kepentingan rakyat sipil, dan menolak godaan pragmatis yang merusak nalar kritis.

Jika tidak, gerakan mahasiswa Sorong Raya akan selamanya berada dalam senja moralitas, sebuah bayang-bayang masa lalu yang kehilangan cahayanya di hadapan kekuasaan.

(*) Robertus Nauw adalah penulis artikel ini. Ia seorang wartawan, aktivis Papua dan pegiat pemberdayaan masyarakat di Kota Sorong.