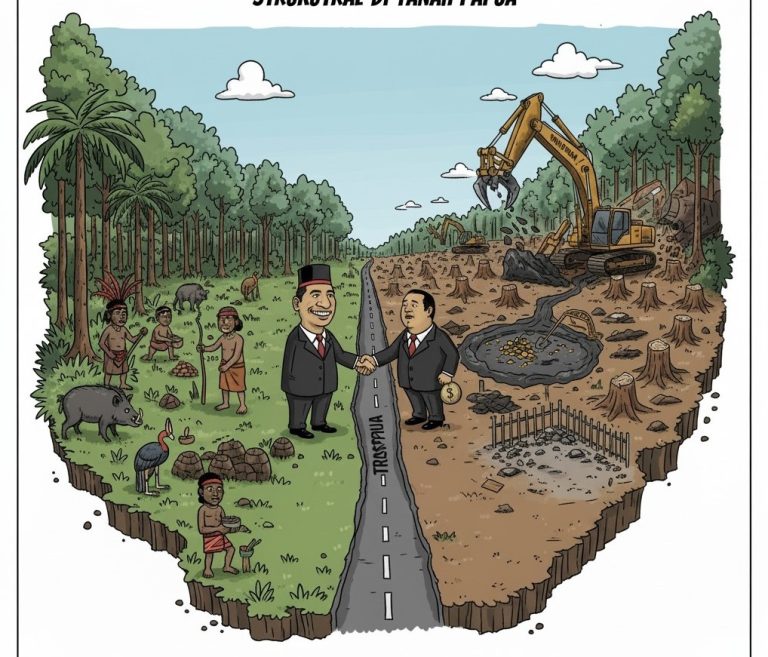

Gambar ilustrasi (doc : wenebuletin)

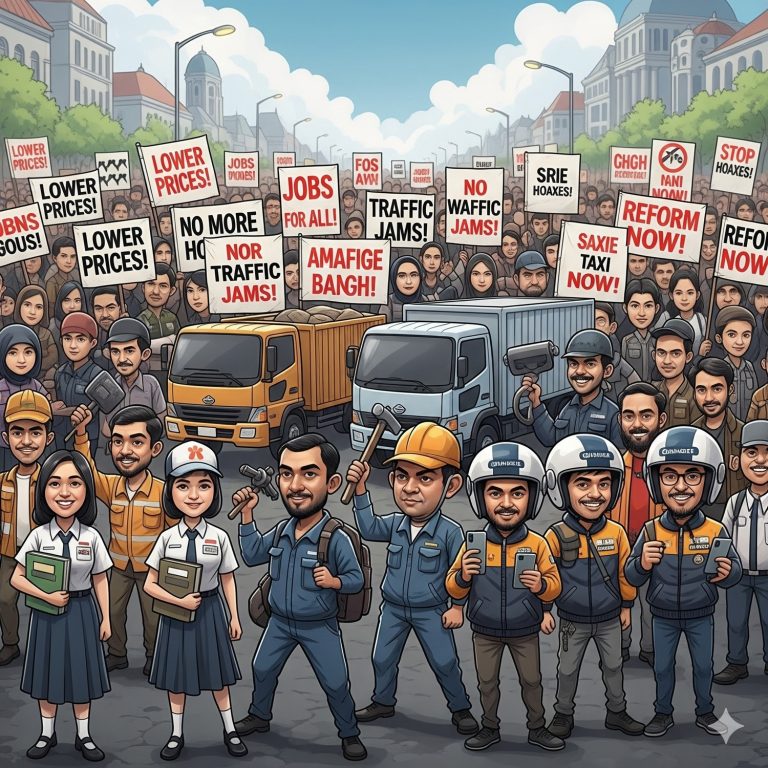

PADA pertengahan tahun 2025, Indonesia diguncang demonstrasi massa rakyat yang mulai dari Jakarta hingga sejumlah daerah. Bahkan kericuhan dan serangkaian peristiwa penjarahan pun terjadi, menargetkan rumah para figur publik.

Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga anggota DPR seperti Ahmad Sahroni dan artis-politisi Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

Peristiwa ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah cerminan buram dari jurang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin dalam di negeri ini.

Di balik hiruk-pikuk kekacauan, ada suara-suara terpendam yang menuntut untuk didengar. Suara generasi muda dan suara rakyat yang terpinggirkan, yang frustrasi dengan janji-janji kesejahteraan yang tak kunjung menjadi nyata.

Penjarahan ini menunjukkan pola yang terorganisir, jauh dari kesan insiden spontan. Massa yang didominasi remaja, bahkan membawa senjata tajam dan drone, bergerak dalam dua gelombang di beberapa lokasi.

Mereka bukan hanya sekadar perusuh, tetapi juga aktor-aktor digital yang memanfaatkan teknologi untuk merekam dan menyebarkan aksi mereka.

Barang-barang yang dijarah bukan hanya barang mewah, melainkan juga barang elektronik, pakaian, dan perabotan rumah tangga, simbol-simbol dari kemapanan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan mereka.

Meskipun tidak ada korban jiwa (kecuali seorang pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob di Jakarta) dan hanya korban luka-luka, kerusakan properti dan kekacauan yang terjadi meninggalkan luka mendalam.

Polisi dan TNI diturunkan untuk meredam situasi. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa para pelaku bukanlah warga sekitar, melainkan individu dari kelompok rentan. Hal ini memicu pertanyaan penting: apakah kerusuhan ini adalah ekspresi dari krisis sosial-ekonomi yang telah lama terakumulasi?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 memberikan gambaran yang mencemaskan. Dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, 3,55 juta di antaranya adalah pemuda berusia 15-24 tahun.

Angka ini menjadikan Gen Z sebagai penyumbang pengangguran terbesar, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 16,16%. Jauh di luar data nasional, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global pada tahun 2024.

Angka ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi sosial-ekonomi kita.

Pemicu Politik dan Masalah Struktural yang Terabaikan

Kontroversi yang melibatkan tiga artis anggota DPR: Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, menjadi bara yang membakar amarah publik. Komentar kontroversial mereka tentang tunjangan DPR dan perilaku yang dianggap tidak pantas memicu reaksi keras.

Publik merasa terhina oleh ketidakpekaan para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Melihat situasi yang memanas, Presiden dan pimpinan partai politik mengambil langkah tegas. Beberapa kebijakan kontroversial dicabut, termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan peninjauan kembali besaran tunjangan anggota DPR.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, sementara Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI, berlaku efektif 1 September 2025.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meredam amarah publik dan memulihkan kepercayaan. Namun, apakah langkah-langkah ini cukup?

Kerusuhan ini adalah puncak gunung es dari masalah struktural yang lebih dalam. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di kalangan pemuda, menciptakan deprivasi relatif.

Menurut teori deprivasi relatif (Gurr, 1970), ketidakpuasan muncul ketika ada kesenjangan antara harapan (hidup layak dan sejahtera) dan realitas (kemiskinan dan pengangguran). Teori konflik sosial (Kalyvas, 2006) juga menekankan bahwa kekerasan kolektif sering kali merupakan respons terhadap ketidakadilan dan marginalisasi sistemik.

Dari sisi ekonomi, kerusuhan menyebabkan kerusakan properti dan gangguan aktivitas ekonomi lokal. Laporan Tempo (2025) menyebutkan kerugian material di lima lokasi utama mencapai Rp 125 miliar.

Sektor UMKM menjadi yang paling terdampak. Ketidakstabilan sosial juga memperburuk iklim investasi dan memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya risiko eksklusi sosial dan polarisasi masyarakat.

Jalan Menuju Pemulihan Berbasis Data

Kerusuhan ini adalah sinyal darurat bagi pemerintah dan masyarakat. Respons yang reaktif saja tidak akan cukup. Diperlukan solusi inovatif yang menyentuh akar permasalahan.

Piketty (2014) dan Stiglitz (2012) dalam teori ekonomi politiknya, menekankan bahwa ketimpangan sosial yang tinggi akan memicu konflik. Oleh karena itu, strategi pemulihan harus berfokus pada beberapa hal:

Pertama, Reformasi Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Pemerintah harus menciptakan program-program yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor digital dan teknologi. Pendidikan harus diselaraskan agar lulusan tidak menjadi bagian dari angka pengangguran.

Kedua, Redistribusi Ekonomi. Kebijakan yang lebih adil dalam redistribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi perlu diterapkan. Kita bisa belajar dari Brasil dan program Bolsa Família (Soares et al., 2010) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial terarah.

Ketiga, Penguatan Partisipasi Sosial-Politik. Masyarakat harus diberikan ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi. Dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Persoalan ekonomi, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga maupun elit politik, demonstrasi massa hingga kerusuhan dan penjarahan adalah cermin yang tak bisa kita hindari. Hal ini memperlihatkan wajah lain dari Indonesia, di mana di balik hiruk-pikuk pembangunan, masih ada jutaan orang yang merasa terpinggirkan dan tertindas.

Momen ini seharusnya menjadi titik balik untuk melakukan reformasi struktural yang holistik demi membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera untuk semua.

Tanpa langkah-langkah konkret yang berpihak pada kelompok rentan, potensi kerusuhan akan tetap tinggi.

(*) Arkilaus Baho adalah penulis artikel ini. Penulis adalah aktivis Papua yang tinggal di Jakarta, meminati studi dinamika politik nasional dan internasional. Tulisan ini merupakan rangkuman dari artikel penulis berjudul “Analisis Strategis Kerusuhan dan Penjarahan di Indonesia: Reaksi Pemerintah, Dampak Sosial Ekonomi, dan Solusi Pemulihan Struktural”.