Gambar ilustrasi kepalan dua tangan dari ras berbeda memutuskan rantai penindasan (Sumber: ChatGPT image generate).

PADA Desember 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto, setelah dilantik telah mengumumkan program transmigrasi akan dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk tanah Papua. Rencana itu langsung mendapat reaksi penolakan spontan dari rakyat Papua melalui aksi-aksi demonstrasi dan pernyaataan publik di media massa, serta platform media sosial.

Penolakan tersebut memiliki alasan. Sebab dikuatirkan membawa malapetaka di masa depan bagi eksistensi orang asli Papua di tanah leluhurnya. Transmigrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pemindahan penduduk dari suatu wilayah/provinsi ke provinsi lain guna menduduki suatu wilayah baru dalam konteks ekonomi dan politik.

Dalam kaitan dengan Papua, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan pengurangan jumlah penduduk miskin pada wilayah yang padat penduduknya (terutama di pulau Jawa) dengan memindahkan mereka secara terorganisir. Ini dilakukan dengan dalil pemerataan jumlah penduduk dan pembangunan.

Pelaksanaan transmigrasi di tanah Papua telah berlangsung sejak 1982 hingga beberapa tahun setelahnya. Namun dalam sejarahnya, telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda (1907) hingga Indonesia merdeka dan menguasai tanah Papua. Kebijakan ini terus digencarkan secara tertutup dan sistematis. Berkontradiksi dengan perspektif dan keinginan orang asli Papua yang menganggap Indonesia adalah penjajah.

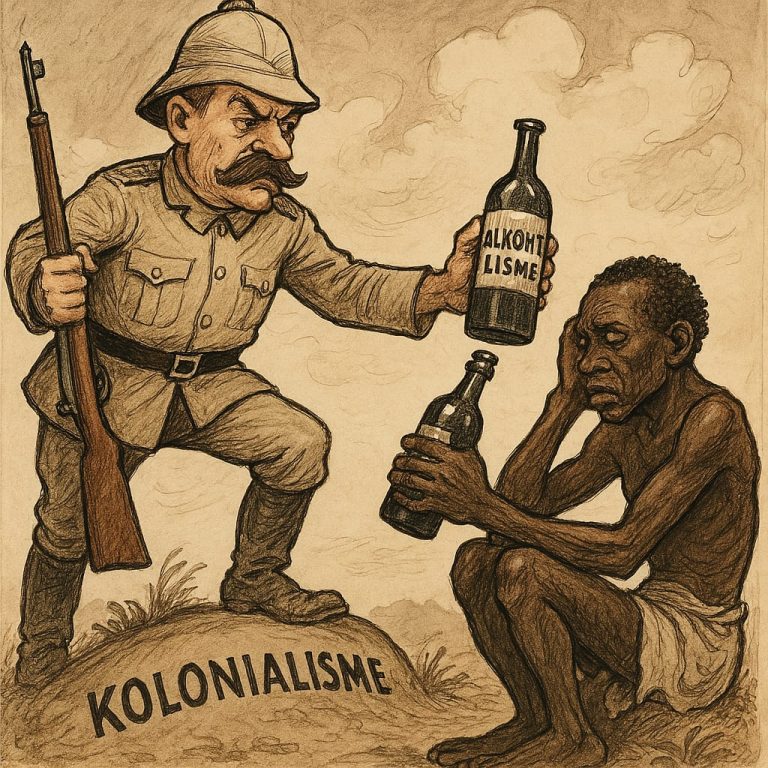

Ada ketakutan, setelah menguasai dan memusnahkan manusia Papua yang hitam-keriting, kaum migran atau biasa disebut ‘orang Amber’ akan menguasai tanah dan seluruh sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah. Proses pemusnahkan etnis Papua pun disinyalir terjadi melalui pengiriman pekerja seks komersial (PSK) yang mengidap HIV-AIDS, pembunuhan, kegagalan pelayanan pembangunan yang beriorientasi melayani OAP, perilaku seks bebas berisiko, kawin silang, hingga kebiasaan mengkonsumsi minuman keras (miras) secara berlebihan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan maupun menimbulkan masalah sosial.

Selain pengiriman transmigrasi dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Indonesia ke tanah Papua, belakangan jumlah migrasi spontan (tsunami migranisasi) yang masuk pun tak terbendung. Mereka umumnya datang melalui kapal Pelni dan pesawat udara. Bagi para transmigran, mereka biasanya difasilitasi pemerintah dalam bentuk penyediaan tanah, rumah dan fasilitas lainnya.

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan pemekaran wilayah kabupaten/provinsi juga menjadi daya tarik ekonomi bagi proses migrasi spontan. Belum lagi dengan dibukannya proyek-proyek investasi di sektor perkebunan, kehutanan, pembangunan infrastruktur dan pertambangan maupun dalam rupa proyek strategis nasional (PSN), telah menjadi gula yang menarik para migran berbondong-bondong ke tanah Papua.

Dari aspek kemanusiaan, kami sebagai orang Papua tidak menolak. Namun yang menjadi persoalan, dikuatirkan terjadi monopoli ruang hidup yang seharusnya menjadi hak orang asli Papua. Apalagi hingga kini belum ada satu pun regulasi yang mengatur, memberdayakan dan dapat memproteksi sistem ekonomi tradisional rakyat Papua. Akibatnya, semua sektor ekonomi di tanah Papua telah dikuasai kaum migran.

Beberapa persoalan di atas sudah menjadi pengetahuan umum. Ini lantas menjadi kekuatiran serius di kalangan rakyat Papua soal motif penguasaan atas tanah Papua oleh Pemerintah Indonesia bersama jejaring korporasi nasional dan global. Jadi pengiriman transmigrasi dan proses migranisasi di tanah Papua tidak semata dilatari motif ekonom mencari nafkah. Tapi dilandasi kepentingan jangka panjang pendudukan dan penguasaan wilayah (settler colonialism).

Kehadiran kaum migran juga dapat menjadi basis penjaga eksistensi negara Indonesia atas tanah Papua. Pembentukan berbagai organisasi masyarakat (ormas) berlatar primordial seperti ikatan paguyuban, kerukunan, hingga pembentukan organisasi milisi (para militer) yang menjadikan kaum migran sebagai basis komunal, dapat menjadi instrumen untuk menegaskan eksistensi kaum migran beserta negara Indonesia di tanah Papua.

Selain memiliki platform ekonomi yang mapan, mereka juga dapat terafiliasi dalam ruang sipil, partai politik (parpol), aktivisme sosial, demokrasi dan HAM, kelompok LSM/NGO, pers/media, dunia kampus, hingga institusi keagamaan. Hal ini sering dicurigai sebagai sarana mengumpulkan informasi mengenai individu, kelompok, organisasi dan jaringan yang secara vokal mengadvokasi berbagai isu pelanggaran HAM, demokrasi, lingkungan, hingga perjuangan Papua Merdeka.

Pada Desember 2024, saya sempat berbincang sambil ‘ngopi’ bersama kawan ketua organisasi Pembebasan soal transmigrasi di tanah Papua. Kebetulan saat itu wacana dan penolakan transmigrasi lagi ramai.

Saya kemudian mengajukan pertanyaan terkait dampak transmigrasi dan migranisasi, serta potensi kaum migran dalam mendukung Gerakan Pembebasan Papua. Ketua Pembebasan ini lantas merespon dengan mengatakan. “Seharusnya kawan-kawan gerakan Papua bisa mengorganisir individu maupun kelompok masyarakat migran (terutama yang miskin di perkotaan) karena mereka juga bagian dari kaum miskin tertindas.”

Sayangnya, kenyataannya jauh berbeda. Posisi para migran pun sangat dilematis dalam memandang dinamika politik Papua. Mereka juga tak lepas dari kontrol dan dalam situasi tertentu dapat dimobilisasi sebagai tameng untuk menghadapi berbagai riak perlawanan rakyat Papua yang terkait dengan tuntutan kemerdekaan (separatisme). Situasi ini dapat menjadi potensi konflik terbuka (konflik horizontal) antara orang Papua dan pendatang.

Lalu pertanyaannya, bagaimana mengorganisir warga migran yang sudah menjadi penduduk Papua dan merasa senasib dengan orang Papua atau orang-orang Indonesia secara umum, agar terlibat dalam gerakan pembebasan Papua? Sedangkan realitas perjuangan rakyat Papua saat ini cenderung bergerak ke arah politik identitas berwajah HAM, demokrasi, ekosob, lingkungan, hingga tuntutan Papua Merdeka.

Jadi bagaimana mungkin kaum migran bisa terlibat langsung? Inilah yang masih menjadi diskursus dalam gerakan Papua dan perlu adanya evaluasi. Seraya memandang bahwa penting untuk mengorganisir saudara/i kita para migran dalam mendukung Gerakan Pembebasan Papua yang lebih progresif, didasari spirit keadilan, demokrasi, HAM dan humanisme.

(*) Ulla adalah penulis artikel ini melalui kegiatan pelatihan menulis yang difasilitasi Yayasan Avaa di Sorong (Maret 2025). Penulis adalah ketua Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP).