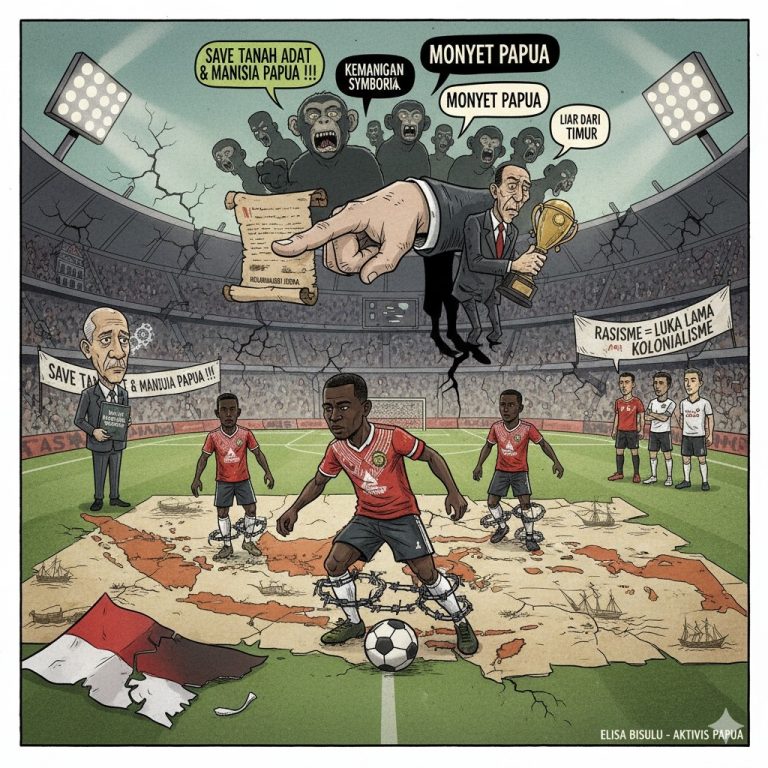

Gambar Ilustrasi (doc : wenebuletin)

DI lereng pegunungan hijau yang menjulang di tanah Papua, di mana sungai-sungai deras mengalir membawa cerita perjuangan leluhur, suara perempuan bergema sebagai panggilan untuk kebebasan yang sejati.

Bayangkan seorang mama dari Suku Amungme, tangannya kasar oleh tanah adat, berdiri tegar menghadapi raksasa perusahaan tambang Freeport yang merampas tanah leluhurnya. Ini bukan sekadar kisah individu, melainkan simbol dari perjuangan yang lebih luas: pembebasan politik Papua yang tak lengkap tanpa pembebasan perempuan dari belenggu ketidakadilan gender.

Di tanah yang kaya akan sumber daya alam namun miskin akan keadilan, pembebasan nasional dan kemerdekaan bukan hanya tentang mengusir penjajah eksternal seperti Indonesia beserta jejaring korporasi yang merampok Papua. Tapi juga perlu mematahkan rantai patriarki internal yang menindas separuh jiwa bangsa.

Sebuah bangsa yang merdeka secara politik akan tetap terbelenggu jika perempuan di dalamnya masih dianggap sebagai bayangan, bukan sebagai pelopor. Karena itu, tulisan ini berusaha menjelajahi bagaimana kesetaraan gender menjadi pondasi revolusi di Papua dengan mengaitkan hak-hak perempuan dalam perjuangan pembebasan nasional.

Tidak hanya itu, juga menyoroti peran perempuan Papua sebagai agen perubahan yang tak tergantikan. Dengan merujuk teori feminisme interseksional yang menekankan irisan antara gender, ras, dan kelas sosial, serta sejarah perjuangan perempuan di negara-negara berkembang lainnya.

Konsep gender, yang merujuk pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lapisan sosial budaya masyarakat, menjadi lensa untuk memahami dinamika struktur kekuasaan di tanah Papua.

Di wilayah ini, di mana tradisi adat bertemu dengan arus modernisasi yang dipaksakan, kesetaraan gender, yaitu pembagian peran yang adil dan setara dalam segala bidang kehidupan masih menjadi mimpi yang jauh.

Tujuannya sederhana namun mendalam: menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan, mengakui bahwa setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk hidup bermartabat.

Perjuangan ini bukanlah perang melawan laki-laki. Tapi solidaritas bersama untuk meruntuhkan sistem dan struktur yang menindas, seperti patriarki yang kental di masyarakat adat Papua.

Di sini, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi ketiga dalam pembagian keadilan sosial adat, di belakang laki-laki dan bahkan anak-anak laki-laki, mencerminkan bagaimana kolonialisme dan kapitalisme memperkuat norma-norma yang merugikan.

Teori feminisme interseksional, yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw, menjelaskan bagaimana penindasan gender di Papua tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan faktor rasial dan ekonomi kolonial.

Akar Ketidakadilan di Tanah Papua

Di masyarakat adat seperti Papua, patriarki diperkuat oleh teori ketergantungan (dependency theory) yang menunjukkan bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi nasional dan global, yang sering kali meminggirkan perempuan adat sebagai korban ganda.

Kritik postkolonial terhadap patriarki dan kapitalisme, seperti yang diuraikan dalam studi feminisme postkolonial, membongkar bagaimana kolonialisme membentuk struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai subaltern, di mana suara mereka terpinggirkan oleh norma adat yang dipengaruhi kapitalisme ekstraktif.

Bentuk-bentuk kesenjangan gender di Papua muncul dalam berbagai wajah yang saling terkait, memperburuk kondisi perempuan di tengah perjuangan kemerdekaan. Stereotip gender, misalnya, terus menempatkan perempuan sebagai kelas kedua, di mana mereka dianggap hanya cocok untuk urusan rumah tangga, bukan untuk memimpin perlawanan politik.

Subordinasi ini diperparah oleh anggapan bahwa perempuan terlalu emosional atau irasional untuk mengambil keputusan strategis, sehingga mereka dipinggirkan dari diskusi adat atau gerakan kemerdekaan. Beban ganda menjadi realitas harian: perempuan Papua harus merawat keluarga di kampung sambil bekerja di kebun atau bahkan terlibat dalam aksi protes, seringkali tanpa dukungan yang memadai.

Marginalisasi lebih lanjut membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan tambang seperti PT Freeport yang merampas tanah adat.

Kekerasan fisik dan psikis, termasuk kekerasan rumah tangga yang didorong oleh norma patriarkal, serta kekerasan berbasis online yang semakin marak di era digital, menambah lapisan trauma. Budaya patriarki yang kental di Papua membuat peran perempuan di ranah publik dianggap tidak lumrah, menjadi hambatan utama bagi partisipasi mereka dalam politik dan perjuangan kemerdekaan.

Stigma ini sulit diubah karena akses pengetahuan tentang kesetaraan gender masih minim, terutama di daerah terpencil Papua. Seringkali, ketika kesetaraan digembar-gemborkan di media sosial, justru memicu resistensi dari mereka yang minim pemahaman, yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap norma budaya atau adat.

Padahal, esensi kesetaraan adalah hak yang sama untuk pekerjaan dan kesempatan yang setara, dengan perbedaan hanya pada kodrat biologis. Di konteks Papua, di mana perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Indonesia dan eksploitasi korporasi, ketidaksetaraan gender ini menjadi senjata bagi penindas: perempuan yang terpinggirkan berarti setengah kekuatan revolusi hilang.

Perempuan Papua sering menghadapi hambatan akses pendidikan dan kesehatan, yang memperburuk posisi mereka dalam dinamika politik.

Contoh Perjuangan Perempuan di Dunia dan Hak Yang Melekat

Sejarah perjuangan perempuan di negara-negara berkembang menunjukkan pola serupa. Di Aljazair, selama revolusi kemerdekaan melawan Prancis (1954-1962), perempuan seperti Djamila Bouhired memimpin aksi bersenjata dan menjadi ikon perlawanan, meskipun kontribusi mereka sering kali tidak menghasilkan kesetaraan pasca-kemerdekaan.

Demikian pula di Kuba, Celia Sánchez dan Vilma Espín memainkan peran krusial dalam revolusi 1959, mendorong kesetaraan gender melalui kode keluarga yang adil, meskipun tantangan patriarki tetap ada.

Di Amerika Serikat, gerakan hak sipil dipimpin perempuan seperti Rosa Parks, yang menolak segregasi rasial pada 1955, mengilustrasikan interseksionalitas antara gender dan ras. Kasus-kasus ini mendukung teori feminisme postkolonial yang mengkritik bagaimana kapitalisme global memperburuk ketidakadilan di masyarakat adat, seperti di Papua.

Di tengah hiruk-pikuk perjuangan politik, hak-hak perempuan seringkali terlupakan, padahal mereka adalah fondasi bagi pembebasan yang inklusif. Di masyarakat Papua yang cenderung patriarkis, perempuan kerap termarjinalkan, menerima perlakuan diskriminatif baik dalam kehidupan sosial maupun profesional.

Hak-hak ini bukan sekadar tuntutan, melainkan hak asasi yang diakui secara universal dan nasional, yang harus menjadi bagian integral dari visi kemerdekaan Papua. Mari kita bedah hak-hak tersebut, yang jika ditegakkan, akan memperkuat perlawanan terhadap penindasan.

Pertama, hak dalam ketenagakerjaan. Setiap perempuan berhak atas kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki, mencakup proses seleksi yang adil, fasilitas kerja yang memadai, tunjangan yang sama, dan upah yang setara tanpa diskriminasi.

Di Papua, di mana eksploitasi SDA dan industri tambang (ekstraktif) mendominasi, perempuan sering dieksploitasi sebagai pekerja murah atau justru dikecualikan, memperburuk ketimpangan ekonomi yang menjadi akar konflik kemerdekaan.

Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana ketergantungan ekonomi pada modal asing memperlemah posisi perempuan, seperti yang terlihat dalam studi kasus perempuan adat di dunia selatan yang kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan.

Kedua, hak dalam kesehatan: Perempuan berhak atas layanan kesehatan fisik dan mental yang optimal, dengan akses setara terhadap fasilitas medis dan perlindungan dari kekerasan.

Di Papua, di mana konflik bersenjata dan kemiskinan merajalela, perempuan sering menjadi korban utama kekerasan seksual atau kurangnya layanan kesehatan reproduksi, yang melemahkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan.

Ketiga, hak dalam pendidikan. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan tinggi, membuka pintu bagi potensi penuh mereka. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan Papua, akibat hambatan budaya dan akses geografis, membatasi peran mereka dalam gerakan politik, meskipun demografi menunjukkan potensi politik yang besar.

Keempat, hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan berhak memilih pasangan secara bebas, tanpa perkawinan paksa yang masih marak di beberapa komunitas adat. Dalam keluarga, mereka memiliki hak dan tanggung jawab setara sebagai orang tua dan pasangan, dengan saling menghormati.

Hal krusial di Papua, di mana norma adat kadang memaksa perempuan ke posisi subordinasi, menghambat kemandirian mereka dalam perjuangan kemerdekaan.

Kelima, hak dalam kehidupan publik dan politik. Perempuan berhak memilih dan dipilih, serta memimpin setelah terpilih secara demokratis. Namun, peran perempuan Papua dalam partai politik masih minim dibanding laki-laki, disebabkan oleh patriarki dan kurangnya pendidikan.

Hak-hak ini dijamin oleh Undang-Undang Repub;ik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi perempuan dari diskriminasi, serta UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi CEDAW PBB tahun 1979.

Di Papua, Pemerintah Provinsi berupaya mendorong peran perempuan dalam pembangunan, memastikan ruang untuk kesetaraan dan perlindungan. Namun, implementasi masih lemah, terutama di tengah konflik politik.

Dengan menegakkan hak-hak ini, perjuangan pembebasan nasional Papua akan lebih kuat, karena perempuan yang diberdayakan menjadi tulang punggung revolusi. Di India, gerakan Chipko pada 1974 menunjukkan perempuan adat memeluk pohon untuk melindungi hutan, menggabungkan perjuangan lingkungan dengan hak gender, mirip dengan perlawanan perempuan Papua terhadap tambang.

Perempuan sebagai Pelopor: Kisah Perjuangan di Papua

Perjuangan pembebasan nasional Papua bukan milik laki-laki semata. Perempuan adalah pelopor yang tak tergantikan, terutama karena mereka mengalami kekerasan ganda dari sistem patrilineal, militerisme, dan kapitalisme.

Dalam gerakan kemerdekaan, perempuan harus menjadi subjek utama, bukan objek pelengkap, karena penindasan yang mereka rasakan secara berlapis sebagai kaum masyarakat bangsa terjajah dan perempuan yang terdiskriminasi adalah inti dari sistem kolonial.

Perempuan dan laki-laki adalah kawan seperjuangan yang setara, dan paradigma “kelas kedua” harus diubah untuk menciptakan ruang aman saling menghargai menuju pembebasan sejati. Perempuan Papua telah aktif dalam organisasi politik dan kemasyarakatan untuk kemerdekaan, meskipun partisipasi mereka di lembaga legislatif terhambat oleh budaya patriarki.

Tokoh seperti Mama Yosepha Alomang dari Suku Amungme adalah bukti nyata. Sebagai perempuan adat, ia membela hak asasi manusia dan kedaulatan tanah Agimuga yang dirampas PT Freeport, perusahaan tambang raksasa.

Dengan keberanian luar biasa, Mama Yosepha memimpin aksiara Timika selama tiga hari, menantang kekuatan militer dan korporasi. Perjuangannya, penuh risiko dan pengorbanan, menjadi inspirasi bagi perempuan lain, menyalakan bara perlawanan terhadap penindasan.

Ia bukan hanya pejuang lingkungan, tapi simbol emansipasi yang menghubungkan hak perempuan dengan kemerdekaan politik Papua. Demikian pula Mama Angganeta Manufandu, yang perjuangannya untuk perdamaian dan peradaban menjadi referensi utama bagi emansipasi perempuan Papua.

Kisah-kisah itu menggemakan pepatah bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam perjuangan, bukan sekadar pendukung. Di Papua, perempuan memainkan peran krusial menghentikan kekerasan, seperti dalam novel-novel yang menggambarkan perjuangan mereka melawan tradisi yang membelenggu.

Secara global, perempuan sebagai subjek revolusi dan perjuangan kemerdekaan terlihat juga di Indonesia, di mana tokoh seperti Cut Nyak Dhien dan Martha Christina Tiahahu memimpin perlawanan colonial.

Demikian juga di Aljazair dengan Lalla Fatimah N’Soumer yang memimpin perlawanan sufi terhadap Prancis. Di Kuba, perempuan revolusioner membentuk federasi yang mendorong kesetaraan pasca-1959.

Pembebasan politik Papua tak akan utuh tanpa membebaskan perempuan dari penindasan. Visi kemerdekaan yang inklusif harus mengakui perjuangan mereka, menjamin hak-hak, dan menempatkan mereka sebagai pemimpin. Di Jayapura, perjuangan kesetaraan masih jauh dari menggembirakan, dengan perempuan menghadapi diskriminasi di ranah publik.

Revolusi dan pembebasan nasional sejati harus memutus rantai kekerasan ganda, memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan politik yang setara. Partisipasi perempuan dalam organisasi adat, sosial poltik dan keagamaan adalah kunci, meskipun program pemberdayaan ekonomi sering terhambat oleh kurangnya dukungan.

Teori feminisme di Indonesia, seperti yang dibahas dalam “Seratus Tahun Feminisme di Indonesia,” menunjukkan bagaimana perjuangan perempuan terkait dengan nasionalisme. Dimana pembebasan bangsa harus mencakup pembebasan gender.

Di dunia bagian selatan, studi kasus seperti perempuan adat di India dan Filipina menyoroti peran mereka dalam perjuangan lingkungan melawan kapitalisme, yang relevan dengan Papua.

Akhirnya, seperti yang ditegaskan: “Tidak ada pembebasan bangsa tanpa pembebasan penindasan Perempuan.” Di tanah Papua, suara perempuan adalah denyut nadi revolusi dan pembebasan nasional. Mari kita dengarkan dan dukung untuk kemerdekaan yang merangkul semua.

(*) Selina Karolina Keiya adalah penulis artikel ini. Penulis adalah aktivis Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP).