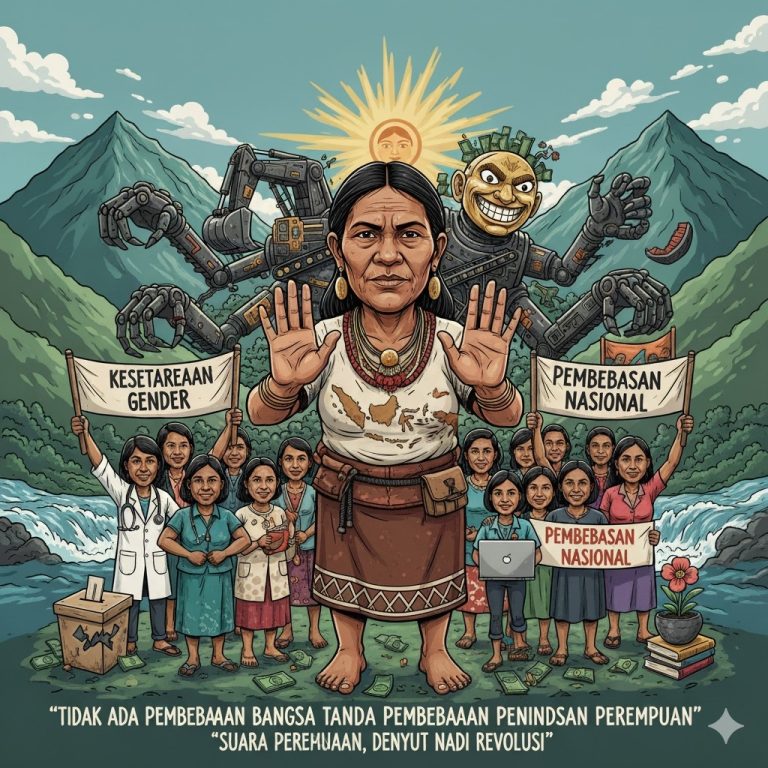

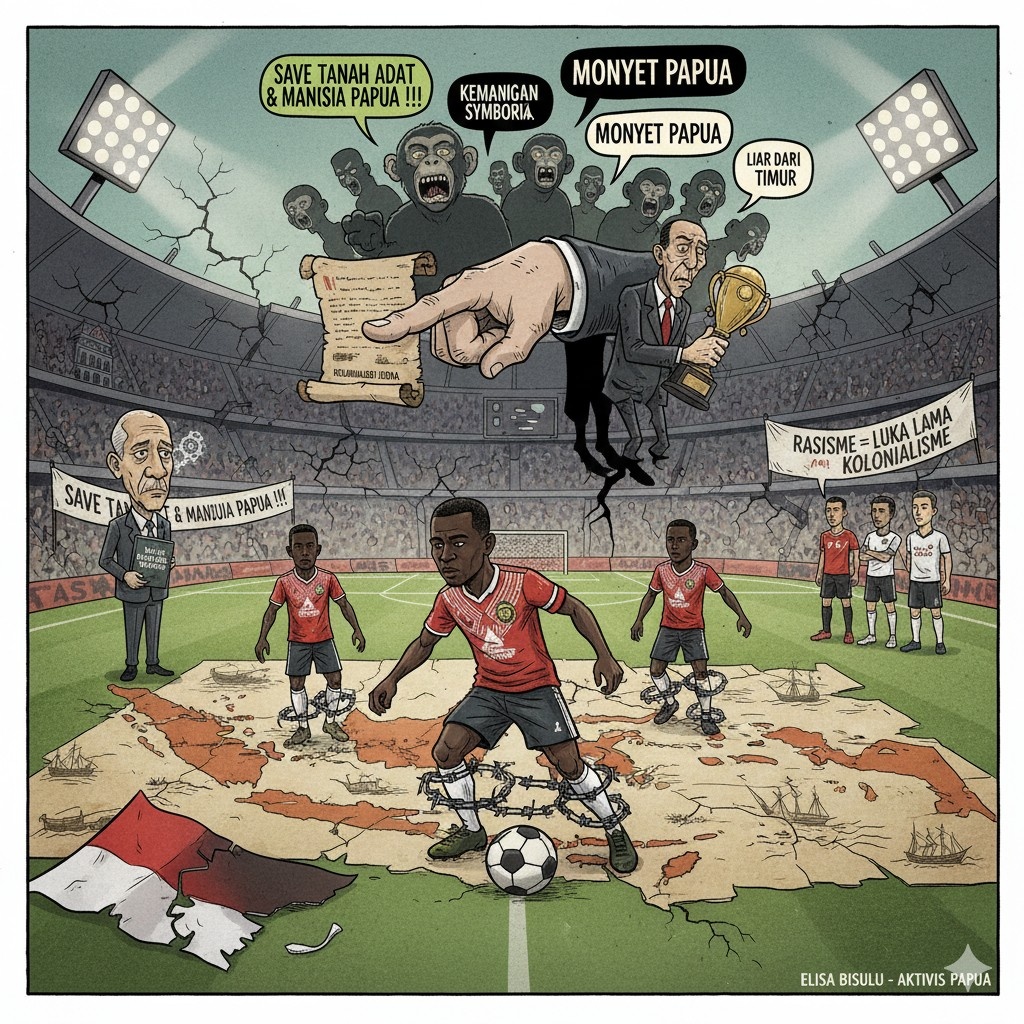

Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)

SEPAK BOLA sering digambarkan sebagai ruang egaliter: lapangan hijau yang menjadi panggung di mana bakat mentah mengalahkan asal-usul sosial, dan sorak sorai penonton menyatukan perbedaan etnis, budaya, dan latar belakang.

Di Indonesia, citra ini tampak begitu ideal, terutama saat Timnas Garuda berlaga, di mana pemain dari berbagai pulau bersatu untuk membela kehormatan bangsa. Namun, kenyataannya jauh lebih kelam. Lapangan hijau justru menjadi salah satu panggung utama di mana prasangka rasial dan ketimpangan historis terejawantah secara nyata.

Kasus-kasus pelecehan verbal, stereotip merendahkan, dan perlakuan tidak adil terhadap pesepakbola asal Papua Barat seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, serta puluhan pemain Papua lainnya, bukan sekadar kelakuan buruk individu atau suporter garis keras.

Ini adalah manifestasi sosial yang berakar dalam praktik politik, ekonomi, dan budaya yang panjang, yang terus mereproduksi hierarki rasial dalam masyarakat Indonesia modern.

Pemain asal Papua Barat sering menjadi sasaran ejekan bernada rasisme, mulai dari komentar kasar tentang warna kulit mereka yang lebih gelap hingga stereotip kuno tentang “emosionalitas berlebih” atau “kekasaran alami”.

Ejekan ini tidak hanya muncul di tribun stadion selama pertandingan Liga 1 atau kompetisi nasional, tapi juga merajalela di media sosial, di mana komentar anonim seperti “monyet Papua” atau “liar dari timur” menjadi viral. Bahkan, media arus utama kadang-kadang ikut mempermainkan narasi ini melalui liputan yang bias, menggambarkan pemain Papua sebagai “pemberontak” atau “kurang disiplin” saat tim mereka kalah.

Padahal, kontribusi mereka terhadap sepak bola nasional tak terbantahkan: pemain seperti Yakob Sayuri telah memperkaya kualitas permainan Timnas dengan kecepatan dan ketangguhannya, sementara Yance Sayuri menjadi wajah kompetisi yang semakin beragam, membawa elemen inklusivitas ke lapangan yang didominasi narasi Jawa-sentris.

Namun, penghargaan terhadap mereka sering bersyarat, datang hanya saat kemenangan gemilang, lalu lenyap begitu saja saat hasil buruk atau ketika identitas Papua mereka dipertanyakan.

Fenomena ini bukan sekadar perilaku sporadis dari beberapa suporter; ia adalah cermin masalah struktural yang lebih dalam, di mana rasisme terhadap orang Papua menjadi alat untuk mempertahankan dominasi pusat atas pinggiran.

Ini bukan fenomena lokal semata, melainkan pola global yang berulang dalam sejarah pascakolonial. Di Prancis, misalnya, pemain keturunan imigran kulit hitam seperti Kylian Mbappé atau tim yang membawa Piala Dunia 1998 dengan bintang seperti Lilian Thuram dan Marcel Desailly, tetap menghadapi pertanyaan yang sama tentang “ke-Prancis-an” mereka, terutama saat kegagalan tim nasional.

Nasionalisme selektif di sana memberi pengakuan instrumental, hanya saat prestasi, tapi bukan persamaan hak yang konsisten. Contoh sejarah ini mengingatkan pada kasus Eduardo di Liga Inggris pada 2004, di mana ia menjadi korban ujaran rasis dari suporter, memicu kampanye anti-rasisme FIFA yang lebih luas.

Di Amerika Serikat, keberhasilan simbolis seperti terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden pada 2008 tidak langsung menghapus pola kekerasan, rasisme, dan diskriminasi struktural terhadap warga kulit hitam dan imigran lainnya.

Representasi tinggi, seperti Obama di Gedung Putih, justru sering dimanfaatkan untuk menutupi akar masalah, seperti yang terlihat dalam gerakan Black Lives Matter pasca-pembunuhan George Floyd pada 2020.

Teori pendukung di sini adalah konsep “simbolik inklusi” dari Stuart Hall, yang dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) menjelaskan bagaimana representasi minoritas dalam budaya popular seperti sepak bola atau politik sering kali hanya kosmetik, tanpa membongkar struktur kekuasaan yang mendasarinya.

Di Indonesia, hal serupa terjadi: pemain Papua diakui saat membawa trofi, tapi identitas mereka tetap menjadi target saat narasi nasionalisme “merah putih” diuji.

Jejak Fanon: Kolonialisme dan Psikologi Kulit Hitam

Untuk memahami akar psikologis dari rasisme ini, kita harus kembali ke pemikiran Frantz Fanon, seorang psikiater dan filsuf Martinik yang lahir pada 1925 dan menjadi ikon perjuangan antikolonial.

Dalam karyanya yang monumental, Black Skin, White Masks (1952) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kulit Hitam, Topeng Putih: Kolonialisme, Rasisme, dan Psikologi Kulit Hitam oleh penerbit Jalasutra pada 2018, Fanon menjelaskan bahwa rasisme bukan sekadar masalah kebencian individu, melainkan struktur psikologis dan sosial yang dihasilkan oleh kolonialisme.

Buku ini, berdasarkan pengalaman Fanon sendiri sebagai orang kulit hitam di dunia yang didominasi kulit putih, menganalisis bagaimana “kulit hitam” tidak sekadar warna fisik, tapi menjadi simbol inferioritas yang dikonstruksi secara ideologis oleh kekuasaan kolonial untuk membenarkan dominasi.

Fanon menyebut proses ini sebagai “epidermalization of inferiority” penanaman rasa rendah diri (inferiority complex) pada tubuh dan kesadaran orang atau kaum terjajah, di mana kulit menjadi “peta” yang menentukan nasib sosial.

Dalam konteks Indonesia dan Papua Barat, konsep Fanon ini menjelaskan mengapa ejekan terhadap pemain asal Papua tidak berdiri sendiri. Stereotip tentang “keras”, “liar”, atau “tidak disiplin” terhadap orang Papua adalah kelanjutan dari wacana kolonial Belanda yang menempatkan wilayah timur Indonesia (Papua Barat) sebagai “pinggiran” dan “belum beradab”, seperti yang digambarkan dalam laporan kolonial abad ke-19 yang memandang penduduk Melanesia sebagai “primitif”.

Narasi ini tidak mati setelah dekolonisasi; ia direproduksi dalam bentuk baru lewat media yang sering menggambarkan Papua sebagai “masalah keamanan”, kebijakan pembangunan yang paternalistik, dan bahkan olahraga seperti sepak bola.

Sejarah serupa terlihat di Afrika Selatan pasca-apartheid, di mana pemain kulit hitam seperti Benni McCarthy menghadapi rasisme di lapangan, mencerminkan warisan kolonial yang Fanon kritisi.

Fanon berpendapat bahwa kolonialisme bekerja melalui dua ranah: tubuh dan imajinasi. Tubuh orang kulit hitam sering menjadi “objek pandangan” yang dinilai, didefinisikan, dan dikontrol oleh “mata kolonial” (the white gaze), konsep yang Fanon kembangkan dari fenomenologi Maurice Merleau-Ponty.

Ketika pemain asal Papua Barat memasuki lapangan hijau, ruang yang dikuasai narasi nasional “berkulit Jawa” atau “berwajah pusat” mereka bukan hanya bertanding melawan tim lawan, tapi juga menghadapi pandangan sosial yang terus mengingatkan mereka akan perbedaan dan hierarki rasial.

Ejekan di stadion menjadi reproduksi mikro dari relasi kolonial, di mana tubuh hitam menjadi layar proyeksi ketakutan, stereotip, dan rasa superior penonton. Dalam kacamata Fanon, kekerasan simbolik ini mengulang momen kolonial di mana “si hitam” harus terus membuktikan kemanusiaannya di hadapan “si putih” atau dalam konteks Indonesia, di hadapan pusat kekuasaan yang melihat Papua Barat sebagai bangsa “lain” yang harus diintegrasikan, dianeksasi, dan didisiplinkan.

Seperti yang dicatat dalam laporan Human Rights Watch (HRW) pada 2024 tentang rasisme di Papua, diskriminasi ini telah berlangsung puluhan tahun, memperburuk inferiority complex di kalangan orang asli Papua.

Dari Kolonialisme ke Aneksasi Papua: Kekerasan Struktural yang Berlanjut

Untuk memahami mengapa rasisme di Papua Barat begitu berakar kuat, kita harus menelusuri sejarah dan politik aneksasi wilayah ini sejak era dekolonisasi.

Pada 1 Desember 1961, Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang didukung Belanda mengibarkan Bintang Kejora sebagai simbol proses dekolonisasi menuju kemerdekaan, sebuah momen yang mencerminkan aspirasi nasionalisme Melanesia.

Namun, ini direspons secara keras oleh pemerintahan Indonesia, menjadi konteks yang memicu kebijakan politik, diplomasi, dan militansi berikutnya. Retorika Presiden Soekarno menuduh pembentukan negara Papua oleh Belanda sebagai upaya menciptakan “negara boneka”, sehingga mendorong kampanye Trikora (1961-1962) untuk menganeksasikan Irian Barat (Papua Barat) ke Indonesia, sebuah sejarah yang membentuk narasi nasional dan praktik politik di dekade-ekade berikutnya, seperti yang didokumentasikan dalam Perjanjian New York 1962.

Praktik rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua sejak aneksasi mencakup kebijakan transmigrasi yang memindahkan jutaan pendatang dari Jawa ke Papua, marginalisasi ekonomi, pembatasan ruang politik, hingga kekerasan aparat.

Puncaknya adalah peristiwa 2019, yang dipicu oleh pelecehan rasial dengan sebutan “monyet” terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus, memicu protes besar-besaran (#PapuanLivesMatter) di seluruh Indonesia dan Papua.

Protes ini berkembang menjadi gelombang penindakan represif, dengan lebih dari 1.000 penangkapan pada 2019 saja, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, seperti yang dilaporkan HRW dan BBC.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana ejekan rasial bisa memantik protes yang berujung pada respons keamanan represif, mengungkap hubungan langsung antara rasisme sosial dan kekuatan negara.

Bagi Fanon, kekerasan seperti ini bukan anomali, tapi bagian inheren dari kolonialisme. Dalam The Wretched of the Earth (1961), ia menulis bahwa “kolonialisme tidak pernah memberi; ia hanya mengambil dengan kekerasan”, sebuah teori yang mendukung konsep “internal colonialism” yang diterapkan pada Papua oleh para sarjana seperti Michael Hechter dalam Internal Colonialism (1975).

Negara pascakolonial yang mewarisi logika kekuasaan kolonial cenderung memperlakukan wilayah terjajah lama sebagai objek kontrol, bukan subjek setara. Aneksasi Papua Barat jika tidak disertai pengakuan sejati atas kedaulatan dan identitas menjadi bentuk internal colonialism, di mana kekerasan struktural menggantikan dominasi asing, seperti yang terlihat dalam migrasi paksa dan eksploitasi sumber daya.

Contoh sejarah dari negara lain, seperti konflik di Timor Leste pasca-aneksasi Indonesia pada 1975, menunjukkan pola serupa: integrasi paksa yang memicu perlawanan bersenjata dan tuntutan kemerdekaan.

Rasisme Alat Kapitalisme Ekstraktif, Menuju Emansipasi Fanonian

Pemikiran Fanon juga menyoroti hubungan erat antara rasisme dan ekonomi kapitalistik. Dalam struktur global maupun nasional, rasisme sering berfungsi untuk menjustifikasi eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja.

Di Papua Barat, praktik ekstraksi tambang (seperti tambang emas Freeport), hutan, dan tanah adat oleh perusahaan besar sering dibenarkan lewat narasi “pembangunan nasional”. Namun, sebagaimana dikatakan Fanon, “kolonialisme tidak pernah membawa pembangunan bagi yang dijajah, melainkan memperluas zona kemiskinan dan ketimpangan”.

Laporan dari Kompasiana dan Omong-Omong menyoroti bagaimana kapitalisme ekstraktif di Papua merusak hutan adat dan hak masyarakat, menciptakan konflik kelas di mana orang asli Papua tersingkir. Rasisme menjadi ideologi yang menenangkan hati nurani pelaku eksploitasi: bahwa mereka yang “terbelakang” perlu “dibimbing” atau “dikembangkan”.

Pandangan paternalistik ini hidup dalam birokrasi, kebijakan pendidikan, dan bahkan komentar publik terhadap pemain sepak bola Papua yang dianggap harus “lebih disiplin” agar “seperti pemain pusat”.

Dengan demikian, rasisme bukan hanya penghinaan verbal, tapi mekanisme kontrol sosial dan ekonomi, mirip dengan bagaimana kolonialisme Belgia di Kongo memanfaatkan rasisme untuk ekstraksi karet pada abad ke-19.

Menolak rasisme di lapangan hijau dan ruang publik memerlukan lebih dari kecaman simbolis. Federasi sepak bola (PSSI), klub, media, dan aparat penegak hukum harus bertindak bersama: penegakan hukum konsisten terhadap ujaran kebencian seperti kasus Yakob Sayuri pada 2024 yang memicu kecaman dari senator Papua pendidikan antirasial di sekolah dan klub, perlindungan hukum bagi korban, serta langkah redistributif untuk mengatasi ketimpangan historis.

Namun, bagi Fanon, pembebasan sejati tidak datang dari reformasi simbolik saja. Ia menulis bahwa “dekolonisasi adalah penciptaan manusia baru” perubahan mendasar dalam kesadaran diri dan hubungan sosial, seperti yang dibahas dalam refleksi poskolonialnya.

Dalam konteks Papua Barat dan Indonesia, itu berarti membongkar cara pandang hierarkis tentang siapa yang dianggap “pusat” dan siapa “pinggiran”, serta mengakui bahwa kebhinekaan bukan proyek kosmetik, melainkan perombakan struktur kekuasaan.

Akhirnya, menghilangkan rasisme berarti mencabut akarnya: mengakui sejarah integrasi yang menyakitkan, menginvestigasi pelanggaran hak seperti Pepera 1969, serta membangun kebijakan yang mengubah hubungan ekonomi dan representasi politik antara pusat dan Papua.

Dalam semangat Fanon, perjuangan melawan rasisme bukan hanya soal keadilan bagi korban, tapi pembebasan seluruh masyarakat dari warisan kolonial yang membentuk kesadaran dan struktur negara.

Sepak bola bisa menjadi titik awal perubahan jika dijadikan ruang solidaritas dan kesetaraan, tetapi tanpa perubahan struktural, lapangan hijau hanya akan menyamarkan luka yang lebih dalam. Selamatkan Tanah Adat & Manusia Papua !!!

(*) Elisa Bisulu adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis Papua yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Adat Independen (MAI) Papua.