Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)

DI TANAH yang kaya oleh hutan tropis yang luas, emas, tembaga, dan berbagai potensi lainnya, masyarakat adat Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, masih hidup dalam bayang-bayang penderitaan.

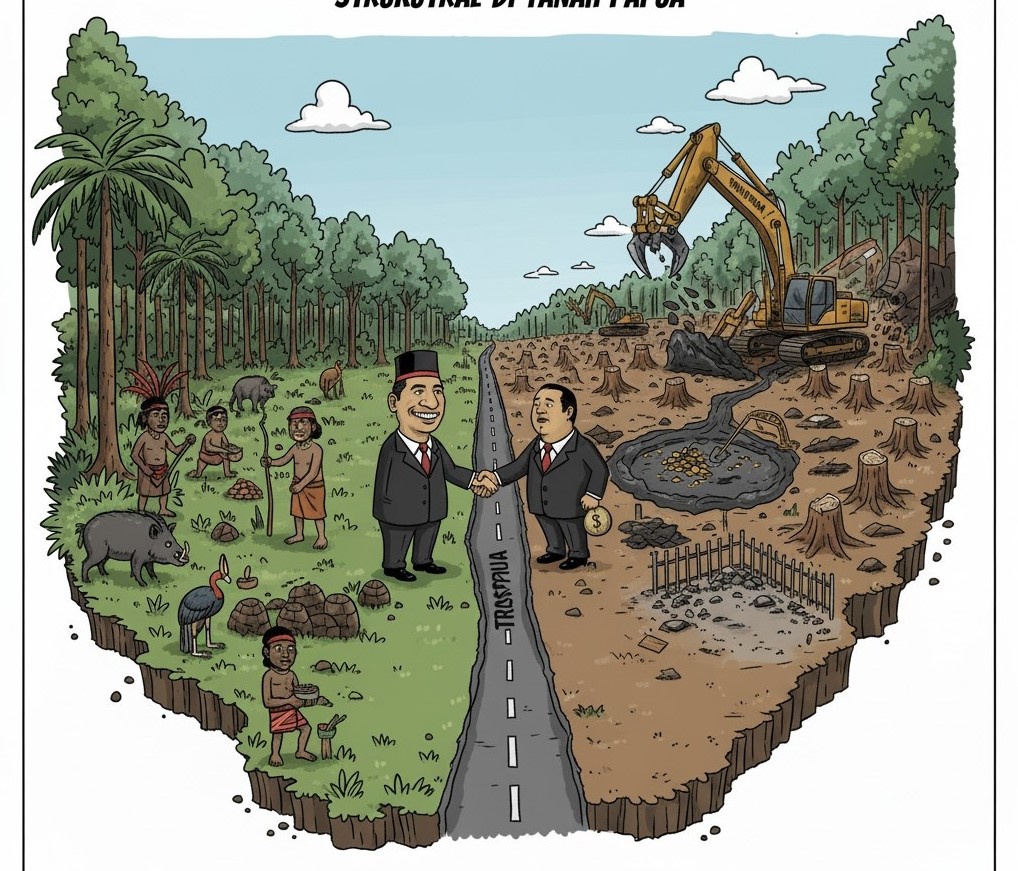

Ironi ini bukan sekadar narasi lokal, tetapi cerminan mekanisme struktural yang lebih luas: bagaimana kekuasaan, kapital, dan proyek pembangunan negara Indonesia bersekutu menyingkirkan pemilik hak ulayat.

Dalam konteks teori ketergantungan (dependency theory) dan imperialisme internal, situasi Yahukimo memperlihatkan pola lama: kekayaan alam mengalir keluar, sementara penduduk asli terpinggirkan dan dipaksa bergantung pada ekonomi yang tidak mereka kuasai.

Sebelum awal 2000-an, suku Momuna dan Korowai hidup selaras dengan hutan. Berburu kasuari, babi hutan, dan burung-burung liar; berkebun secara tradisional; dan berpindah-pindah untuk menyesuaikan siklus alam adalah bagian dari budaya turun-temurun.

Antropolog Bronisław Malinowski menyebut praktik-praktik seperti ini sebagai subsistence economies, sistem ekonomi berkelanjutan yang menjaga keseimbangan ekologi.

Namun, sejak proyek pembangunan besar dalam wujud pembangunan jalan Trans Papua (2012–2020), bandara, dan pusat-pusat ekonomi, telah membuka akses ke pedalaman sehingga hutan Yahukimo kini telah berubah menjadi ladang kapital.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa proyek infrastruktur seringkali menjadi pintu masuk eksploitasi sumber daya. Di Yahukimo, pekerja konstruksi menemukan emas di Kali Ahum dan Binggi.

Temuan itu memicu gelombang pendatang non orang asli Papua (para migran Indonesia) yang mendulang emas secara ilegal, menggunakan alat berat tanpa izin masyarakat adat.

Pemerintah daerah, bukannya menegakkan hukum atau melindungi hak ulayat, justru memberikan izin terselubung. Inilah yang David Harvey sebut sebagai accumulation by dispossession, akumulasi kapital melalui perampasan.

Janji Palsu dan Penipuan Struktural

Modus eksploitasi tak hanya dilakukan dengan kekerasan langsung. Banyak masyarakat non orang Papua menipu pemilik tanah dengan janji membayar besar atau membangun rumah.

Dalam jangka pendek, tawaran ini tampak menguntungkan. Namun beberapa tahun kemudian, tanah telah beralih tangan, hutan habis ditebang, dan generasi muda Momuna mewarisi tanah yang telah diklaim sebagai “areal pemerintah.”

Fenomena ini mengingatkan pada konsep primitive accumulation Karl Marx: proses awal kapitalisme dibangun melalui pengambilalihan paksa sumber daya bersama.

Dampaknya kini terasa. Kayu besi yang sebelumnya tersedia bebas, harus dibeli dengan harga Rp100.000 per papan. Sebuah balok kayu dijual Rp200.000.

Pintu dan jendela rumah menjadi barang mahal, diproduksi oleh pihak luar. Ketergantungan ekonomi ini menandai hilangnya kedaulatan komunitas lokal atas sumber daya mereka sendiri. Sungguh terlalu!

Proyek Trans Papua kerap dipromosikan sebagai jalan pembuka isolasi, simbol “pembangunan” untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun banyak studi kritis, seperti tulisan antropolog Sophie Chao dan analisis Amungme-Nduga Land Rights Collective, memperlihatkan bahwa jalan-jalan ini seringkali lebih menguntungkan perusahaan tambang dan kayu ketimbang masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat Papua di Yahukimo, Trans Papua bukan sekadar aspal; ini adalah jalur yang mempercepat perampasan. Dengan mudah, alat berat, penambang liar, dan pengusaha kayu memasuki kawasan Momuna dan Korowai.

Kehilangan hutan bukan sekadar kehilangan sumber ekonomi. Dalam perspektif ekologi politik, hutan adalah bagian dari kosmologi Momuna, ruang hidup, tempat leluhur, sumber pengetahuan, dan ruang spiritual.

Hilangnya hutan berarti hilangnya identitas budaya. Selain itu, deforestasi dan penambangan ilegal meningkatkan risiko tanah longsor, pencemaran air, dan krisis pangan. Masyarakat Yahukimo kini kesulitan berburu, berkebun, atau menemukan bahan makanan alami.

Ketergantungan pada kios, toko dan aktivitas dagang serta barang-barang dari luar yang dibawa para pendatang non orang asli Papua, kian memperburuk kemiskinan struktural.

Peran Elit dan Politik Ekstraktivisme vs Gerakan Masyarakat Adat

Gubernur, bupati, dan jajaran pejabat daerah yang adalah elit-elit Papua di birokrasi politik Pemerintah Indonesia di Tanah Papua, sejauh ini telah memainkan peran kunci dalam mempermulus proses ekstraktivisme ini.

Dengan memberikan izin eksploitasi tanpa melibatkan pemilik hak ulayat, mereka mereproduksi pola kolonial yang oleh ilmuwan politik Michael Hechter disebut sebagai internal colonialism: pusat kekuasaan mengeksploitasi wilayah pinggiran untuk kepentingan ekonomi sendiri.

Di Yahukimo, korupsi dan pengaruh kapital memperkuat aliansi antara elit borjuasi lokal di pemerintah daerah, investor dan petinggi militer (TNI) maupun Polri.

Namun kisah Yahukimo bukan akhir. Pengalaman masyarakat adat di seluruh dunia menunjukkan bahwa perlawanan kolektif dapat melahirkan alternatif. Gerakan masyarakat adat di Amazon, Kanada, dan Filipina berhasil memaksa negara dan perusahaan menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang dijamin oleh Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Di tanah Papua, inisiatif lokal dalam bentuk kepemimpinan adat seperti Dewan Adat Suku dan Dewan Adat di Yahukimo beserta jaringan gereja berbasis teologi pembebasan, telah mulai mengorganisir pendidikan hak-hak tanah dan advokasi hukum.

Pendekatan ekonomi berkelanjutan seperti hutan adat yang dikelola komunitas, pertanian organik tradisional, dan ekowisata berbasis adat, dapat menjadi jalan keluar.

Namun, ini membutuhkan komitmen politik yang kuat: pengakuan hak ulayat, penegakan hukum terhadap penambang ilegal, dan penghentian pemberian izin tanpa persetujuan masyarakat.

Yahukimo adalah cermin. Di satu sisi, wilayah ini memperlihatkan kekayaan alam Papua yang luar biasa. Di sisi lain, menunjukkan bagaimana pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan ekologis, justru menghancurkan fondasi kehidupan masyarakat adat.

Seperti diingatkan Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth, kolonialisme modern sering menyamar sebagai pembangunan, tetapi tetap melestarikan pola dominasi lama.

Selama elit penguasa lebih mementingkan dapur sendiri ketimbang hak rakyat, dan selama hutan dilihat hanya sebagai komoditas, penderitaan Momuna dan Korowai akan berlanjut.

Namun, sejarah juga mengajarkan: ketika komunitas adat bangkit, membangun solidaritas lintas wilayah, dan menuntut pengakuan, kemungkinan perubahan selalu ada.

Kekayaan alam Papua seharusnya menjadi sumber kehidupan yang adil. Bukan sebaliknya menjadi kutukan yang memperpanjang derita di tanah sendiri.

(*) Hidani Enggalim adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis Forum independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP)