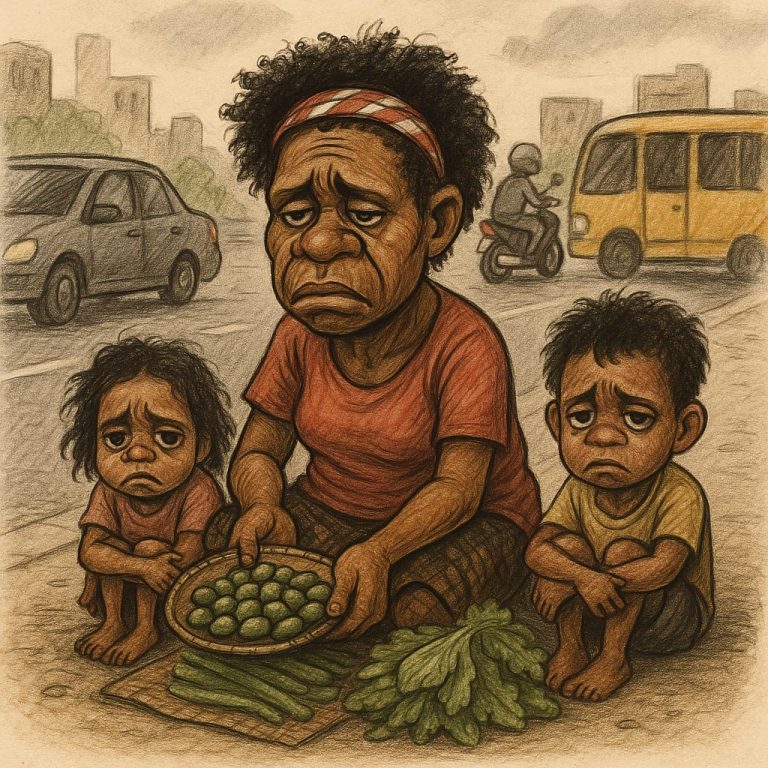

Gambar ilustrasi Mama Rika dan kedua anaknya saat berjualan pinang dan sayur di tepi jalan (Chat GPT image generate)

MATAHARI belum sepenuhnya terbit ketika suara langkah kaki dan riuh kendaraan mulai terdengar di sekitar Pasar Remu, jantung perdagangan Kota Sorong. Di antara keramaian yang terus mengalir, duduklah mama-mama Papua di emperan pasar, di atas tikar lusuh yang mereka bentangkan sejak subuh.

Di atasnya, tersusun rapi hasil kebun dari kampung: pinang, daun keladi, sayur gedi, pisang mentah, serta kadang ubi dan talas yang dibawa dari jauh. Salah satunya, Mama Marlina Kareth, mengenakan noken yang sudah mulai menipis warnanya. Usianya mungkin lebih dari setengah abad, tapi tubuhnya masih tegap.

Ia datang dari Aimas setiap hari menggunakan angkot, menumpang dengan bawaannya yang berat. “Kalau tidak jualan, anak-anak tidak bisa sekolah,” katanya lirih. Ia sewaktu-waktu berjualan hasil kebun di Pasar Remu, jika ada sayuran dan umbian yang dipanen. Suaminya sudah lama meninggal, dan kini ia menjadi satu-satunya tumpuan keluarga untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil.

Di ujung jalan yang lain, Mama Erita duduk bersandar pada dinding sebuah toko yang berada di dekat emperan depan dekat Bandara Dominie Eduard Osok Kota Sorong. Di depannya hanya beberapa ikat sayur dan sirih-pinang. Hasil kebun kecil yang ia tanam di belakang rumahnya di kilometer 10. “Kalau laku semua, bisa bawa pulang seratus ribu. Tapi sering juga tidak laku, dan kita pulang dengan tangan kosong,” ucapnya sambil menghela napas.

Bagi mama-mama Papua ini, berjualan bukan sekadar mata pencaharian. Ini adalah perjuangan harian untuk bertahan hidup. Dengan penghasilan pas-pasan, mereka harus memilih antara membeli beras dan kebutuhan lain untuk makan atau menyisihkan uang untuk ongkos sekolah anak-anak. Di balik wajah keras mereka, tersimpan kelembutan kasih seorang ibu yang tak pernah lelah memperjuangkan masa depan anak-anaknya.

Mama Yohana, yang biasa duduk menjajakan pinang dan sirih di pinggir jalan depan Ramayana Mall Sorong, punya satu anak laki-laki yang kini duduk di bangku kelas tiga SMA. Ia menjual sejak pagi sampai sore tanpa teduh dari payung atau atap. Ketika hujan turun, ia hanya menutup kepala dengan kain seadanya. “Saya tidak sekolah tinggi, tapi anak saya harus bisa lebih dari saya,” katanya dengan suara lirih.

Namun, di tengah semangat itu, mereka juga menghadapi tekanan. Pemerintah kota kerap menggusur mereka dari tempat berdagang karena dianggap “mengganggu keindahan kota”. Kadang, dagangan mereka diangkut paksa. “Kitorang bukan sampah, kitorang ini orang tua yang mau kasi makan anak-anak,” ujar Mama Robeka Klasjuk yang pernah kehilangan seluruh dagangannya dalam satu razia.

Tak hanya di Sorong, kisah ini juga terjadi di seluruh tanah Papua: Manokwari, Nabire, Biak, Serui, Jayapura, TImika, Wamena, Fakfak, hingga Merauke. Di setiap kota, mama-mama Papua duduk di sudut-sudut pasar dan trotoar, menunggu pembeli yang kadang hanya lewat. Mereka menjadi saksi bisu dari pembangunan yang seringkali tidak menyapa mereka. Jalan-jalan diperlebar, gedung-gedung menjulang, tapi tak ada tempat yang sungguh layak untuk mereka berjualan.

“Ruang kios pasar modern bertingkat yang baru dibangun Pemda, terlalu mahal sewanya. Di mana lagi kitorang bisa jual kalau bukan di jalan?” ujar Mama Loisa yang sudah hampir 30 tahun berdagang di depan pasar Sanggeng, Manokwari. Dengan hasil jualan harian yang kadang tak lebih dari Rp 100 ribu, bila menyewa lapak resmi bukanlah pilihan.

Mereka tidak menuntut banyak. Hanya ruang yang adil untuk hidup. Hanya tempat yang aman untuk menjajakan hasil kebun mereka. Mereka adalah penjaga pangan lokal, pelestari benih asli, dan jantung ekonomi rakyat kecil Papua. Di balik setiap pinang, sayur, buah-buahan local dan kerajinan tradisional yang mereka jual, ada impian anak yang ingin menjadi guru, perawat, dokter dan lain-lain. Di balik setiap tumpukan sirih pinang dan sayur mayur, ada peluh dan cinta yang tak pernah henti.

Dan ketika malam datang, ketika jalanan mulai sepi, ketika pertokoan dan emperan took mulai sepi, mama-mama itu perlahan kembali pulang ke rumah, Mereka membawa harapan bahwa esok, akan ada yang lebih baik dari hari ini.

Bahwa mungkin suatu hari, anak-anak mereka tak perlu lagi duduk di trotoar yang sama. Menjadi pengangguran, tukang parkir, tukang panggul barang, buruh serabutan hingga pekerjaan fisik yang menyiksa fisik maupun batin mereka. Bahwa mereka telah meletakkan batu pertama dalam perjuangan yang senyap, perjuangan mama-mama Papua.

Sistem Ekonomi Noken Pinang

Sistem ekonomi “Noken Pinang” merupakan praktik ekonomi rakyat yang tumbuh dari akar budaya lokal Papua, terutama yang digerakkan oleh mama-mama pedagang Papua. Dalam sistem ini, noken (tas tradisional Papua) menjadi medium ekonomi dan budaya, sementara pinang, sirih, dan kapur menjadi komoditas utama yang tidak hanya bernilai jual, tetapi juga kaya akan makna sosial dan simbolik.

Model ini memperlihatkan bentuk ekonomi yang berbasis relasi sosial, kebudayaan lokal, dan peran sentral perempuan dalam mempertahankan kehidupan komunitas dan identitas Papua (Wanggai, 2013).

Noken adalah tas tradisional khas Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, daun anggrek hutan, atau bahan alami lainnya. Noken dipakai untuk membawa hasil kebun, bayi, buku, bahkan barang dagangan. Cara membawanya juga unik, digantung di kepala dengan beban menggantung di belakang.

Noken tidak hanya berfungsi praktis, tapi juga sarat makna kultural dan simbolik. Ia menjadi simbol kasih sayang, kerja keras, serta kekuatan perempuan Papua dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi (Mofu, 2021).

UNESCO telah mengakui noken sebagai Warisan Budaya Takbenda yang memerlukan perlindungan mendesak sejak 2012 (UNESCO, 2012). Filosofi noken mencerminkan prinsip hidup kolektif dan keberlanjutan komunitas, bahkan disebut oleh masyarakat sebagai “rahim kedua” karena fungsinya yang menyambung kehidupan (Sawaki, 2016).

Sementara buah Pinang (Areca catechu) merupakan komoditas penting dalam budaya masyarakat Papua dan Melanesia pada umumnya. Mengunyah pinang bersama sirih dan kapur adalah bagian dari praktik sosial sehari-hari yang penuh makna.

Misalnya, mengunyah buah pinang bersama sirih dan kapur (makan pinang) merupakan simbol persahabatan dan perdamaian. Pinang sering digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan proses rekonsiliasi (Kambuaya, 2019). Pinang juga menjadi media atau wadah komunikasi sosial. Dalam masyarakat adat, pinang kerap dikunyah saat musyawarah atau pertemuan adat, dan menciptakan suasana akrab serta terbuka (Mofu, 2021).

Mengunyah pinang-sirih-kapur juga mencerminkan identitas budaya. Konsumsi pinang menjadi penanda identitas orang Papua sebagai bagian dari rumpun ras Melanesia, di mana aktivitas ini diwariskan secara turun-temurun (Kainama, 2018).

Dalam konteks “Sistem Ekonomi Noken Pinang”, mama-mama Papua Melanesia menjual pinang, sirih, dan kapur di berbagai ruang informal: di emperan toko, trotoar, pasar, atau halaman pertokoan. Komoditas ini sering dikemas dalam noken kecil, menjadikan aktivitas ekonomi ini sebagai pertemuan antara budaya, ekonomi, dan resistensi sosial.

Masyarakat Papua Melanesia dalam menjual pinang sering kali dikolaborasikan dengan menjual hasil kebun berupa sayur mayur, buah-buahan lokal, hasil laut, kerajinan seni dan ukiran. Menurut Wanggai (2013), sistem ekonomi ini memperlihatkan ciri khas sebagai berikut:

Pertama, berbasis relasi, bukan hanya transaksi. Hubungan antara penjual dan pembeli dibentuk dalam jaringan sosial dan budaya yang akrab. Kedua, dipimpin atau dilakoni oleh umumnya kaum perempuan. Mama-mama Papua bukan hanya pedagang, tapi penjaga nilai, pengelola ekonomi rumah tangga, dan aktor politik informal.

Ketiga, menggunakan ruang-ruang marjinal secara kreatif. Mereka membangun “pasar rakyat” tanpa bergantung pada negara atau modal besar (Sawaki, 2016). Sistem ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik dan kolonial, yang kerap meminggirkan masyarakat adat Papua dari tanah, sumber daya, dan akses ekonomi (Kambuaya, 2019).

Bagi mama-mama Papua, menjual pinang bukan sekadar usaha bertahan hidup, tetapi juga sebuah bentuk ekspresi identitas dan kemandirian: Sumber penghidupan yang mandiri dan terjangkau, ruang afirmasi budaya Melanesia di tengah modernisasi, aktivitas ekonomi yang tidak melukai ekologi lokal dan media transmisi nilai antar generasi.

Seperti dicatat oleh Kainama (2018), “pinang bukan hanya komoditas, tetapi ruang di mana perempuan Papua bisa berdialog, menghidupi keluarga, dan tetap menjaga jati diri.”

Di kawasan Melanesia, yang mencakup Papua, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji, sistem ekonomi tradisional Noken Pinang masih hidup berdampingan dengan ekonomi modern. Salah satu aktor utama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi tradisional ini adalah perempuan, atau dalam konteks Papua dikenal dengan sebutan mama-mama.

Pola berjualan dan perdagangan sederhana yang dilakukan perempuan Melanesia di pasar-pasar lokal dan di tanah terbuka tidak sekadar aktivitas ekonomi. Tetapi merupakan cerminan dari struktur sosial, budaya, dan sejarah panjang masyarakat Melanesia.

Dalam era kapitalisme global, praktik-praktik ini terus bertahan, sekaligus menghadirkan tantangan dan resistensi terhadap sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi tradisional Melanesia berakar pada prinsip subsistensi, pertukaran non-moneter, dan hubungan sosial berbasis komunitas. Ekonomi ini ditandai oleh pertanian skala kecil, barter, dan pembagian hasil secara adil.

Polanyi (1944) dalam teorinya tentang embedded economy menekankan bahwa dalam masyarakat tradisional, aktivitas ekonomi tidak terpisah dari institusi sosial seperti kekeluargaan, agama, dan politik, melainkan menyatu di dalamnya.

Di Melanesia, pertanian subsistensi seperti menanam ubi, talas, pisang, dan beternak babi, serta memanen hasil laut, menjadi dasar kehidupan ekonomi. Sistem ini dibangun atas prinsip reciprocity atau timbal balik, di mana barang dan jasa diberikan tidak semata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memperkuat hubungan sosial.

Menurut Sahlins (1972) dalam Stone Age Economics, ekonomi seperti ini bukan didasarkan pada akumulasi modal atau pencarian keuntungan (provit) semata. Melainkan pada distribusi kebutuhan hidup sehari-hari secara adil. (Julian Haganah Howay)