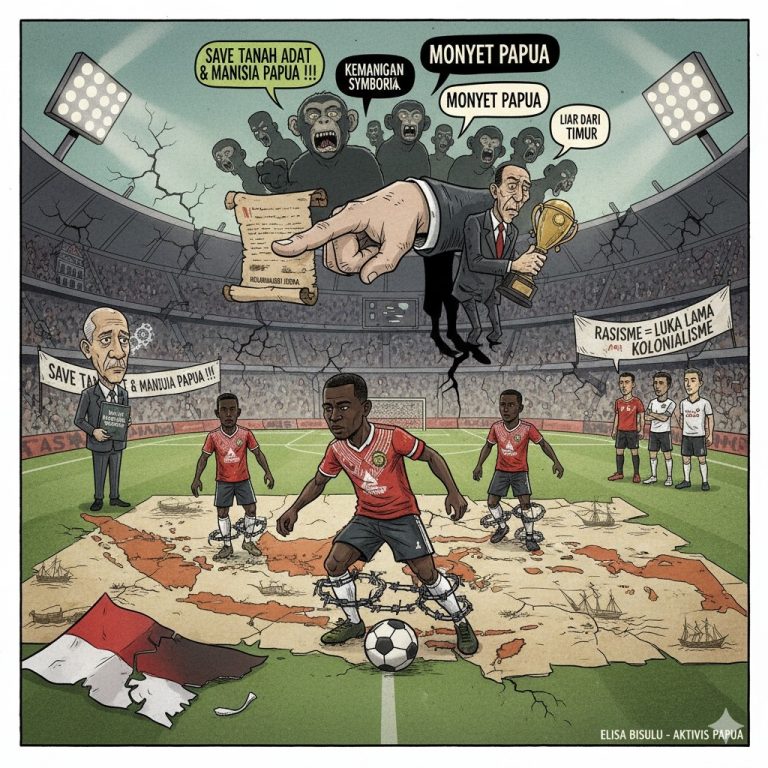

Gambar ilustrasi )doc: wenebuletin)

DI BALIK pesona alam wilayah Kepala Burung (Vogelkop) Tanah Papua yang memukau. Dari gugusan hutan tropisnya yang lebat hingga danau-danau purba seperti Ayamaru dan Uter di Maybrat, serta Danau Anggi di Pegunungan Arfak, tersimpan sebuah babak kelam sejarah yang kerap terabaikan: praktik perbudakan.

Wilayah yang kini meliputi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, termasuk kabupaten-kabupaten seperti Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, pernah menjadi panggung bagi perbudakan yang meninggalkan luka sosial dan budaya mendalam hingga saat ini.

Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Kepala Burung, istilah untuk budak bervariasi sesuai bahasa daerah. Masyarakat A3 (Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat) di Maybrat, misalnya, menyebut budak dengan istilah “awe”.

Frasa “raa awe” menggambarkan orang yang tidak berdaya atau lemah yang diperdagangkan sebagai budak. Sementara “ku awe” atau “ku kra” merujuk pada anak-anak yatim piatu yang hidupnya bergantung pada orang lain.

Definisi perbudakan telah berkembang seiring waktu dan mendapat perhatian luas dari para akademisi serta lembaga internasional. Orlando Patterson (1982) dalam karyanya yang monumental, mendefinisikan perbudakan sebagai bentuk “kematian social” (social death).

Ini adalah kondisi di mana seseorang dicabut dari status sosialnya, terasing dari komunitas manusia bebas, tidak diakui sebagai pribadi yang sah, dan diperlakukan sebagai properti.

Senada dengan Patterson, Kevin Bales (1999) dalam bukunya Disposable People, menggambarkan perbudakan sebagai bentuk kerja paksa yang disertai kendali penuh satu pihak atas individu, termasuk pembatasan kebebasan dan penghilangan nilai pribadi seseorang.

Dari perspektif hukum internasional, Konvensi Perbudakan 1926 oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mendefinisikan perbudakan sebagai “keadaan atau status dari seseorang yang dilakukan dengan penerapan sebagian atau seluruh kekuasaan yang terkait dengan hak milik atas dirinya.”

Konsep ini kemudian diperluas dalam konteks modern melalui Protokol Palermo 2000 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mendefinisikan perdagangan manusia (human trafficking) sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan maksud eksploitasi, menggunakan ancaman, paksaan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya.

Sejarawan perbudakan terkemuka, David Brion Davis, mengaitkan perdagangan manusia tradisional secara erat dengan pola ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja masyarakat atau kerajaan tertentu, yang menjadikan manusia sebagai “komoditas” yang dapat dijual dan diwariskan.

Antropolog Claude Meillassoux juga menekankan bahwa perdagangan manusia dan perbudakan tradisional adalah mekanisme ekonomi-sosial yang mengakibatkan manusia kehilangan kendali penuh atas pekerjaan dan hidupnya, dengan status sebagai “milik” orang lain yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

Definisi-definisi ini memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas praktik perbudakan yang terjadi di wilayah Kepala Burung.

Sistem Perbudakan: Internal dan Kolonial

Sejarah perbudakan di Kepala Burung tidak hanya terbatas pada satu bentuk, melainkan melibatkan dimensi internal dan eksternal yang kompleks.

Sebelum kedatangan pedagang asing, beberapa komunitas di Papua sudah mengenal sistem kerja paksa tradisional. Tahanan perang atau individu yang tidak mampu membayar utang sering dijadikan pelayan tanpa hak penuh sebagai anggota masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa bentuk awal ini, meskipun melibatkan kerja paksa, sering kali memiliki batasan dan terkadang memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan kembali statusnya.

Selanjutnya bentuk perbudakan ini berubah menjadi lebih terstruktur dan brutal dengan masuknya pengaruh Kesultanan Tidore dan pedagang dari Maluku. Pedagang dari Tidore dan Ternate menjalin relasi dengan kepala-kepala suku dan pemimpin lokal di wilayah Kepala Burung.

Melalui sistem upeti (tribute system), penduduk Papua dijadikan “barang dagangan.” Mereka dikumpulkan dari berbagai pelosok, terutama wilayah pesisir dan sekitar sungai, lalu dikirim ke Maluku, Sulawesi, bahkan dijual kepada pedagang Eropa dan Arab.

Kisah lisan dari tetua adat Maybrat masih mengenang, “banyak anak muda Papua dijual ke luar daerah. Mereka tidak kembali. Nama marga mereka hilang. Identitas mereka lenyap.” Ini menunjukkan dimensi tragis dari perdagangan manusia yang melenyapkan identitas individu dan silsilah keluarga.

Penelitian historis, seperti yang dilakukan oleh Heather Sutherland (1983) dalam studinya tentang jaringan perdagangan di Asia Tenggara, menyoroti peran sentral kesultanan-kesultanan di Maluku dalam memperluas jangkauan perbudakan, di mana Papua seringkali menjadi sumber utama.

Munculnya praktik perbudakan tradisional di wilayah Kepala Burung, yang meliputi daerah-daerah seperti Sorong, Maybrat, Tambrauw, Fakfak, Kaimana, dan Manokwari, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait.

Sistem Sosial dan Hukum Adat (Hausu-Bosu Msya Safo)

Dalam masyarakat adat Papua, dikenal sistem sosial dan hukum adat (bahasa Maybrat, hausu-bosu msya safo) yang kuat namun sangat lokal. Beberapa suku mengenal sistem “hukuman sosial” berupa perbudakan terhadap mereka yang melanggar hukum adat atau tidak mampu membayar denda adat (misalnya karena pembunuhan atau pencurian).

Perbudakan juga muncul sebagai bentuk hukuman atau penyelesaian konflik antar kelompok yang berseteru. Ini mencerminkan adaptasi hukum adat untuk menjaga stabilitas sosial, meskipun dengan konsekuensi yang berat bagi individu.

Perang suku (warfare) atau dalam bahasa Maybrat disebut “raa me/mame anya” sering terjadi sebagai bagian dari dinamika wilayah. Tahanan perang (terutama perempuan dan anak-anak) kadang tidak dibunuh, melainkan dijadikan budak atau pelayan tetap oleh kelompok pemenang.

Dalam sistem perang antarsuku, status budak bisa diturunkan kepada keturunan. Penelitian antropologis tentang konflik di Papua, seperti karya Anasir dan Rumansara (2018), sering menyebutkan praktik pengambilan budak sebagai hasil perang.

Ketimpangan Kekuatan Antar-Marga atau Kelompok (Iranya Mirit)

Dalam masyarakat dengan struktur hierarki marga yang kuat, marga yang lebih kaya dan kuat kadang memiliki kekuasaan atas marga yang lebih lemah.

Di Masyarakat Maybrat dikenal Raa Bobot (orang kaya) yang dianggap lebih kuat dapat memperlakukan Raa Kinyah msya Raa Awe (orang kelas menengah dan kelas bawah-budak).

Orang dari kelompok lemah bisa dijadikan budak karena alasan ekonomi atau status sosial mereka yang rendah. Ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial internal yang berkontribusi pada praktik perbudakan.

Tradisi Pembayaran Utang dan Denda (Bomafa Make – Srohbo)

Dalam sistem adat Papua, pembayaran utang atau ganti rugi sering dilakukan dengan benda-benda berharga (manik, kapak batu, babi, dan lainnya).

Jika keluarga tidak mampu membayar utang/denda, mereka bisa menyerahkan anggota keluarga sebagai “pengganti”. Ini sering berujung pada perbudakan atau kerja paksa tanpa upah. Tujuannya adalah mengamankan dan mengakhiri masalah denda-mendenda, namun dengan konsekuensi kemanusiaan yang mendalam.

Masuknya pengaruh luar, seperti Kesultanan Tidore dan Ternate, pedagang Muslim dari Maluku, Sulawesi, India, dan Arab, serta masa pemerintahan kolonial Belanda, sangat memperparah praktik perbudakan.

Mereka memperkenalkan sistem ekonomi barter manusia untuk barang mewah (kain, garam, senjata, dan manik-manik). Beberapa elite lokal menjalin hubungan dagang dan “mengorbankan” anggota komunitasnya sebagai “komoditas” untuk memperkuat posisinya di mata pedagang luar.

Sumber-sumber kolonial Belanda, seperti laporan J.P. van der Hoeven (1896) tentang Papua, sering mencatat aktivitas perdagangan budak ini sebagai salah satu tantangan bagi administrasi mereka.

Sebelum masuknya kekuasaan kolonial Belanda secara efektif di Papua Barat (awal abad ke-20), tidak ada sistem negara atau hukum nasional yang melindungi hak-hak individu.

Kondisi ini memungkinkan terjadinya eksploitasi manusia secara bebas dalam lingkup lokal maupun antar wilayah. Kehampaan institusi formal untuk menegakkan hak asasi manusia memfasilitasi normalisasi praktik perbudakan.

Masyarakat pada masa itu tidak memiliki akses pada sistem pendidikan modern. Ketidaktahuan akan hak asasi, keadilan, dan perlakuan manusiawi memperkuat normalisasi praktik perbudakan sebagai bagian dari sistem sosial. Kurangnya kesadaran akan hak-hak dasar manusia membuat praktik ini sulit diberantas dari dalam.

Perbudakan tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga jejak psikologis, sosial, dan budaya yang mendalam, yang terus dirasakan oleh generasi penerus di Kepala Burung. Ini menjadi semacam dampak sosial dan budaya yang membekas (skayuk iranya msya bomafa ro mayer).

Adanya ketimpangan sosial (ir-anya marak) juga menjadi masalah tersendiri. Keturunan dari mereka yang dulunya diperbudak kadang masih dianggap rendah oleh komunitasnya sendiri.

Di beberapa daerah, stigma ini memengaruhi hak waris, tanah, dan pernikahan. Status sosial yang diturunkan ini menciptakan lapisan-lapisan masyarakat yang tidak adil dan membatasi mobilitas sosial.

DAlam situasi menciptakan semacam trauma kolektif (berur waa). Kisah tentang anak-anak yang diculik, perempuan yang dibawa paksa, dan para lelaki yang dijadikan buruh tambang emas atau pemburu cendrawasih hidup dalam memori kolektif masyarakat.

Trauma ini tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga diwariskan secara transgenerasional melalui cerita dan ingatan komunitas.

Penelitian tentang trauma historis, seperti yang dilakukan oleh Maria Yellow Horse Brave Heart (2000) pada masyarakat adat, menunjukkan bagaimana peristiwa traumatik masa lalu dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial generasi selanjutnya.

Kehilangan Marga dan Identitas (Masom Msia Faam Marak)

Orang-orang yang dijual ke luar Papua kerap dipaksa mengganti nama, bahasa, bahkan agama. Mereka tidak lagi bisa melacak asal-usul suku mereka.

Kehilangan marga dan identitas adalah salah satu dampak paling tragis dari perbudakan, yang memutus ikatan kekerabatan dan akar budaya seseorang. Beberapa kepala suku yang bekerja sama dengan pedagang budak mendapatkan keuntungan material, tetapi pada akhirnya merusak struktur sosial adat dan solidaritas antar-kelompok.

Ini menyebabkan erosi kepercayaan dan mengikis legitimasi kepemimpinan adat, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Yemi Nauw, Deky Athabu, dan Sem Kambu pada 19-20 Juni 2025.

Selain penderitaan fisik dan ekonomi, perbudakan juga meninggalkan luka batin yang mendalam bagi anggota keluarga korban. Dampak psikologis yang dialami oleh keluarga korban perbudakan meliputi:

Trauma yang berkelanjutan. Anak-anak yang tumbuh dengan perasaan takut dan cemas, dibayangi oleh pengalaman pahit yang dialami oleh orang tua atau saudara yang menjadi korban. Ketakutan ini bisa bertahan lama dan memengaruhi perkembangan emosional mereka.

Stres dan depresi. Keluarga korban kerap berada dalam situasi penuh tekanan, merasakan kesedihan mendalam, kehilangan motivasi, dan sulit menerima kenyataan bahwa orang yang dikasihi pernah berada dalam perbudakan. Kondisi ini dapat memicu masalah kesehatan mental yang serius.

Rasa Bersalah dan Putus Asa. Anggota keluarga bisa merasakan rasa bersalah karena tidak dapat melindungi atau menyelamatkan korban dari perbudakan. Perasaan putus asa juga muncul karena ketidakmampuan mengubah masa lalu yang menyakitkan.

Aspek ini juga disoroti dalam wawancara dengan Bapak Yemi Nauw, Deky Athabu, dan Sem Kambu, pada 19-20 Juni 2025.

Upaya Pemulihan dan Rekonsiliasi

Kini, masyarakat adat dan para pemuda Papua mulai menggali kembali sejarah ini sebagai bagian dari proses penyembuhan. Di Tambrauw dan Maybrat misalnya, sejumlah komunitas mengadakan diskusi adat dan upacara rekonsiliasi.

Anak-anak muda didorong untuk mencatat sejarah lisan, merekam kesaksian tetua-tetua, dan menerbitkannya sebagai bagian dari warisan budaya. Sebuah pernyataan dari Pemuda Adat dari Ayamaru menegaskan semangat ini: “Kami tidak ingin menghidupkan luka, tapi menyembuhkannya lewat pengakuan dan ingatan.”

Upaya ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif dan memori kolektif yang bertujuan untuk mengakui trauma masa lalu dan membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

Sejarah perbudakan di wilayah Kepala Burung Papua bukan sekadar kisah kelam masa lalu yang harus dilupakan. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang masyarakat Kepala Burung Papua dalam meraih kemerdekaan secara utuh: kemerdekaan atas tanah, jiwa, dan martabat.

Dengan mengenali dan memahami sejarah ini secara mendalam, Papua dapat membangun masa depan yang lebih adil dan berakar kuat pada identitas aslinya.

Perbudakan tidak hanya menghancurkan tubuh dan ekonomi korban, tetapi juga merusak kesehatan mental dan spiritual keluarga yang ditinggalkan. Menciptakan luka yang membutuhkan pengakuan dan penyembuhan kolektif.

(*) Nikodemus Kambu adalah penulis artikel ini. Ia seorang pensiunan guru SMA yang tinggal di Amban Manokwari, Papua Barat.