Mama-mama suku Afsya saat sedang membuat kerajinan anyaman Noken dari kulit kayu pada kegiatan Hari Bumi 22 April 2025 di Kampung Bariat, Distrik Konda, Sorong Selatan (doc : Franky Samperante/PUSAKA)

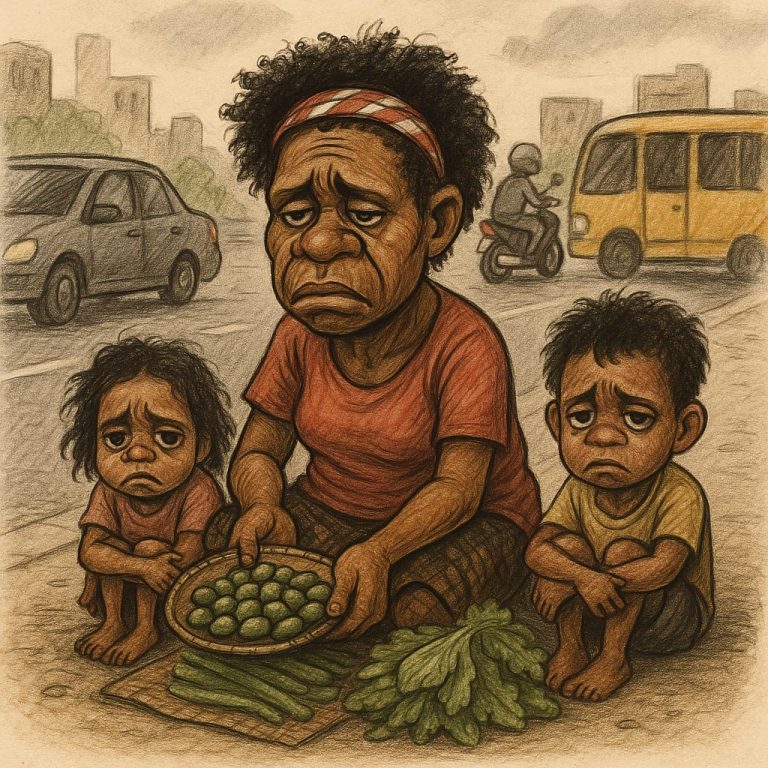

PEREMPUAN Melanesia, terutama di Papua, memainkan peran sentral dalam mempertahankan ekonomi tradisional. Mama-mama Papua, misalnya, sering terlihat menggelar jualannya di tanah lapang, trotoar, atau pasar tradisional, menjajakan hasil kebun, hasil hutan, dan kerajinan tangan.

Keterikatan perempuan dengan ekonomi tradisional berakar pada sistem sosial Melanesia yang bersifat matrilineal di beberapa wilayah, seperti di Kepulauan Trobriand (Papua Nugini) (Weiner, 1976). Dalam sistem ini, perempuan memegang hak atas tanah dan hasil-hasilnya, serta bertanggung jawab atas distribusi sumber daya.

Selain faktor struktural, terdapat juga faktor kultural. Bagi mama-mama, berdagang di tanah secara sederhana tanpa sarana modern seperti kios permanen atau supermarket, mencerminkan keterikatan dengan tanah sebagai sumber kehidupan.

Dalam banyak budaya Melanesia, tanah bukanlah komoditas untuk diperdagangkan, melainkan warisan leluhur yang sakral dan harus dihormati (Filer, 1997). Dengan menjajakan hasil bumi di atas tanah, mama-mama menegaskan hubungan spiritual tersebut.

Masuknya ekonomi kapitalis dan modernisasi di Melanesia membawa tantangan besar bagi ekonomi tradisional. Pusat-pusat perbelanjaan modern, supermarket, dan jaringan distribusi besar semakin mendominasi. Namun, perempuan Melanesia sering kesulitan beradaptasi dengan sistem ini karena sejumlah alasan:

Pertama, Kendala Modal dan Literasi Ekonomi: Banyak mama-mama tidak memiliki akses ke modal usaha besar, teknologi, atau pendidikan formal tentang manajemen bisnis modern (Kutan & Bain, 2014).

Kedua, Nilai Budaya: Konsep persaingan bebas dan akumulasi laba bertentangan dengan prinsip solidaritas sosial dan distribusi adil dalam budaya Melanesia. Ketiga, Eksklusi Struktural: Regulasi pasar modern seringkali mempersulit perempuan lokal untuk berdagang, misalnya melalui aturan biaya sewa kios yang tinggi, perizinan yang rumit, atau penggusuran pasar tradisional.

Namun demikian, mama-mama menunjukkan ketahanan luar biasa. Di Port Moresby (Papua Nugini) misalnya, perempuan mendirikan pasar informal seperti di Gerehu dan Koki Market, tempat mereka bisa tetap menjual hasil bumi tanpa tekanan model bisnis korporasi.

Di Kepulauan Solomon, perempuan berdagang di pasar Honiara dengan cara yang hampir sama: duduk bersila di tanah, menggelar tikar, dan menjual ikan, sayuran, serta kerajinan tangan lokal. Di Vanuatu, konsep nakamal (tempat pertemuan tradisional) juga difungsikan sebagai ruang pasar informal di mana perempuan menjual makanan tradisional, kava (minuman tradisional), dan hasil pertanian, tanpa struktur bisnis modern yang mengekang (Bolton, 2003).

Karena itu berjualan di atas tanah bagi mama-mama Melanesia bukanlah semata pilihan ekonomi, melainkan bentuk afirmasi identitas, budaya, dan hubungan spiritual dengan tanah. Di tengah gempuran kapitalisme global, praktik ini menunjukkan ketahanan budaya dan ekonomi yang luar biasa.

Namun, untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal tanpa mengorbankan nilai budaya mereka, perlu adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang sensitif terhadap budaya lokal, mendorong pemberdayaan mama-mama, dan mengakui nilai ekonomi tradisional sebagai bagian sah dari sistem ekonomi nasional.

Dalam kata-kata Escobar (1995), “pembangunan yang sukses bukanlah yang menghapus bentuk-bentuk ekonomi tradisional, melainkan yang mampu menghargai dan menguatkan keberagaman ekonomi lokal”.

Pengaruh Kolonialisme dan Rasisme Struktural

Selain tantangan internal dan budaya, keterbatasan perempuan Papua dalam transisi dari ekonomi subsisten tradisional ke ekonomi pasar modern juga sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme dan praktik rasisme struktural yang berlanjut hingga hari ini.

Integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1960-an bukan hanya membawa perubahan politik, tetapi juga memaksakan model pembangunan nasional berbasis kapitalisme dan ekonomi ekstraktif. Menurut Rutherford (2012), pembangunan di Papua sering mengabaikan model-model ekonomi lokal, dan justru memperkenalkan sistem yang tidak kompatibel dengan struktur sosial masyarakat adat, termasuk perempuan.

Mama-mama Papua, yang sebelumnya berperan sentral dalam produksi dan distribusi lokal, menemukan diri mereka termarjinalkan dalam sistem ekonomi baru. Program pembangunan modern lebih banyak berfokus pada infrastruktur skala besar, sektor pertambangan, dan perdagangan korporasi, yang seluruhnya didominasi oleh pendatang dari luar Papua. Dalam pasar modern ini, mama-mama sering kali tidak memiliki akses yang adil terhadap modal, ruang usaha, pelatihan keterampilan, ataupun jaringan distribusi komersial (Munro, 2009).

Selain itu, bentuk rasisme structural yang terejawantahkan dalam kebijakan, birokrasi, dan diskriminasi sosial sehari-hari menjadi hambatan besar bagi perempuan Papua untuk berpartisipasi secara setara dalam ekonomi modern. Analisis Kirsch (2007) menegaskan bahwa orang Papua, terutama perempuan, sering dipandang inferior dalam narasi pembangunan nasional, yang secara implisit menganggap mereka “kurang maju” atau “tertinggal” dibanding kelompok lain.

Praktik-praktik seperti penertiban pasar tradisional tanpa menyediakan alternatif yang layak, diskriminasi dalam akses perbankan dan kredit, hingga pengabaian dalam program pelatihan keterampilan (skill) dan ekonomi kreatif, memperlihatkan bentuk-bentuk eksklusi sistematis terhadap mama-mama Papua.

Akibatnya, banyak perempuan Papua tetap mempertahankan sistem berdagang tradisional mereka di tanah, di trotoar, atau pasar rakyat sederhana karena tidak diberi ruang dalam sistem kapitalisme formal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa keterbatasan mama-mama Papua dalam beralih ke ekonomi pasar bukanlah soal ketidakmampuan personal atau budaya semata. Melainkan hasil akumulasi dari kekuatan-kekuatan historis, politis, dan struktural yang membuat mereka terpental ke pinggiran pusaran ekonomi modern.

Dalam konteks ini, upaya pemberdayaan perempuan Papua seharusnya tidak hanya fokus pada pelatihan keterampilan atau modal usaha, melainkan juga harus membongkar rasisme struktural dan mendorong pengakuan terhadap nilai sistem ekonomi tradisional sebagai fondasi pembangunan lokal. (Julian Haganah Howay)

Baca juga : Sistem Ekonomi “Noken Pinang” Perempuan Papua Melanesia (Bagian I)