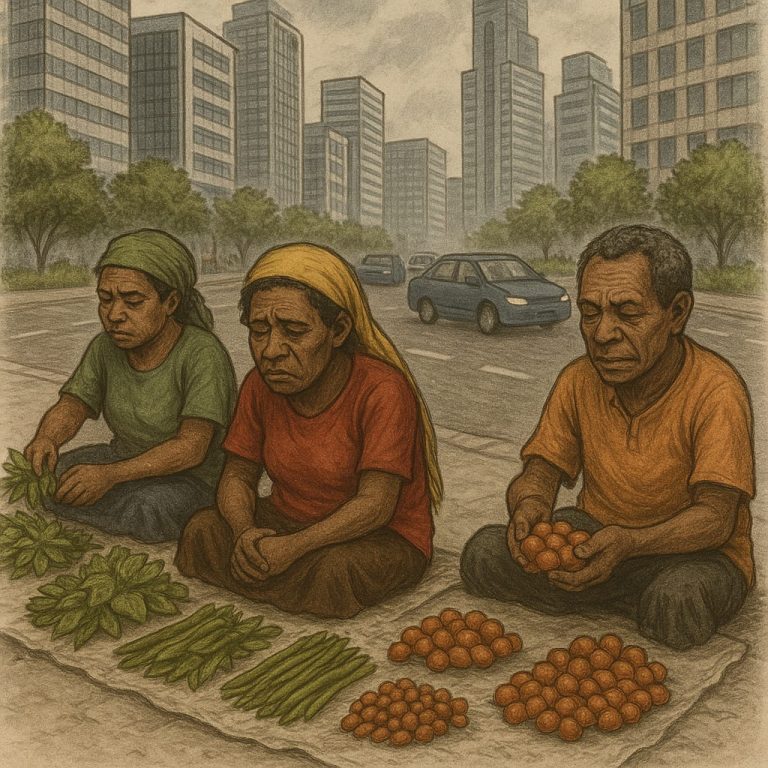

Gambar ilustrasi orang asli Papua diantara kemajuan dan penindasan.

DI ATAS tanah yang kaya akan emas, nikel, dan hutan tropis yang lebat, rakyat Papua masih bergulat dengan kemiskinan struktural dan keterpinggiran yang akut. Salah satu bentuk paling nyata dari ketimpangan itu adalah krisis pendidikan.

Bukan hanya soal sekolah rusak atau guru yang tak hadir, tapi persoalan yang lebih dalam: bagaimana pendidikan dijalankan sebagai alat kontrol dan bukan pembebasan. Di tanah Papua, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk merebut kembali hak-hak dasar, mengembangkan kesadaran kritis, dan membangun masa depan yang berdaulat.

Namun sistem yang berlangsung justru menyingkirkan rakyat Papua dari hak tersebut. Maka pendidikan gratis bukan sekadar tuntutan teknis, melainkan sebuah perlawanan terhadap struktur kolonialisme dan ketidakadilan.

Salah satu indikator paling mencolok dari kegagalan sistem pendidikan di tanah Papua adalah tingginya angka buta aksara (buta huruf), yang tersebar luas di hampir semua kelompok usia, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan.

Provinsi Papua Pegunungan memiliki angka buta huruf tertinggi di seluruh Indonesia. Sebanyak 29,63% penduduk usia 15 tahun ke atas tidak bisa membaca dan menulis. Lebih mengkhawatirkan lagi, pada kelompok usia 45 tahun ke atas, angka ini melonjak hingga 47,45%. Artinya, hampir setengah dari orang dewasa di Papua Pegunungan hidup tanpa kemampuan literasi dasar. Ini mencerminkan kegagalan sistemik yang berlangsung lintas generasi.

Di Papua Tengah ketimpangan yang juga tak tertutup oleh pemekaran. Di Provinsi baru ini sebanyak 15,31% penduduk usia dewasa masih buta huruf. Pada usia produktif (15-45 tahun), angka ini sebesar 13,01%, dan meningkat menjadi 20,93% pada usia 45 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa meskipun provinsi baru ini terbentuk dengan janji percepatan pembangunan, akses pendidikan tetap stagnan di banyak wilayahnya.

Kemudian di Papua Selatan, ketimpangan di dunia pendidikan juga terasa mencolok. Papua Selatan mencatat 5,79% angka buta aksara pada usia 15 tahun ke atas. Meskipun angkanya terlihat lebih rendah dibanding Papua Pegunungan, tetapi pada usia 45 tahun ke atas, hampir 10% penduduk tidak bisa membaca dan menulis. Ini menandakan bahwa pendidikan dasar belum menjangkau generasi tua, yang pada banyak kasus masih menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di kampung-kampung.

Sementara di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ketimpangan tersamar oleh urbanisasi dan migranisasi. Di dua provinsi ini, angka buta aksara memang terlihat lebih kecil. Papua Barat sebesar 2,11 persen pada usia 15 ke atas dan pada usia 45 tahun ke atas sebesar 4,85 persen angka buta aksara. Di Papua Barat Daya pada kelompok usia 15 tahun ke atas memiliki 2,16 persen penduduk yang tidak bisa membaca (buta aksara) dan 5,70 persen pada kelompok usia 45 tahun ke atas.

Namun angka ini menutupi kenyataan bahwa sebagian besar wilayah ini masih sangat bergantung pada kota-kota besar seperti Sorong dan Manokwari. Di luar kota, sekolah-sekolah masih minim, dan guru seringkali tidak hadir karena keterbatasan transportasi dan keamanan.

Sedangkan di Provinsi Papua (induk), masalah pendidikan juga masih mengakar. Meskipun Provinsi Papua dianggap lebih maju dibanding wilayah lainnya, data menunjukkan bahwa 1,63% penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf. Ini berarti ribuan orang masih tidak bisa membaca atau menulis, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam konteks otonomi khusus dan belanja daerah yang besar.

Pendidikan Gratis Agenda Mendesak

Angka-angka buta huruf di atas bukan hanya statistik. Itu adalah realitas keterasingan rakyat Papua dari akses pendidikan. Jutaan rakyat Papua telah dibiarkan hidup dalam kegelapan pengetahuan, diabaikan oleh negara, dan dikungkung oleh sistem pendidikan yang tidak membebaskan.

Padahal, enam provinsi di Papua saat ini memiliki APBD yang besar, total lebih dari Rp60 triliun. Dana ini seharusnya cukup untuk menjamin pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga menengah, membangun sekolah-sekolah baru di kampung-kampung, memperbaiki bangunan yang rusak, dan memberi tunjangan layak bagi para guru. Tapi nyatanya, banyak dana justru hilang dalam pusaran korupsi, proyek fiktif, dan birokrasi yang tidak efisien.

Masalah pendidikan di tanah Papua bukan hanya soal anggaran atau fasilitas. Lebih dalam dari itu adalah karakter kolonial dari sistem pendidikan nasional. Kurikulum nasional yang tidak memberi tempat pada bahasa ibu, sejarah lokal, dan nilai-nilai adat justru memperkuat penyingkiran identitas orang Papua.

Anak-anak Papua diajarkan sejarah kerajaan Jawa, tetapi tidak tahu tentang perang besar rakyat Biak melawan Belanda atau kisah perempuan-perempuan adat yang mempertahankan hutan mereka. Lebih ironis lagi, banyak sekolah negeri di Papua yang berdiri berdampingan dengan pos militer.

Guru-guru trauma, murid-murid takut, dan proses belajar tak pernah berjalan normal. Di ruang kelas seperti ini, pendidikan tidak lagi membebaskan, tetapi menakutkan.

Pendidikan yang Membebaskan

Di tengah keterbatasan, banyak komunitas rakyat Papua mulai membangun inisiatif pendidikan mereka sendiri dengan semangat membebaskan, bukan menundukkan. Ada kelas-kelas membaca Alkitab dalam bahasa daerah, sekolah adat, kelas sejarah Papua yang diajarkan aktivis muda, hingga komunitas belajar di gereja-gereja.

Pendidikan seperti inilah yang seharusnya didukung oleh negara. Pendidikan yang dimulai dari pengalaman rakyat, dari tanah yang mereka pijak, dan dari nilai-nilai hidup bersama yang diwariskan turun-temurun.

Karena itu, untuk untuk mewujudkan pendidikan gratis dan membebaskan di Tanah Papua, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menghapus total biaya sekolah dan pungutan liar, termasuk di sekolah negeri dan swasta berbasis subsidi.

Kedua, membangun sekolah di kampung-kampung terpencil dengan fasilitas yang layak dan guru yang ditugaskan secara adil. Ketiga, mengintegrasikan bahasa daerah dan sejarah lokal ke dalam kurikulum sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas kultural.

Keempat, membentuk sekolah komunitas berbasis adat, dengan dukungan anggaran resmi dari pemerintah daerah. Kelima, menghentikan militerisasi di sektor pendidikan, dan menjamin lingkungan sekolah yang aman dan damai. Keenam, melibatkan gereja dan organisasi rakyat dalam penyusunan kebijakan pendidikan daerah.

Pendidikan gratis dan membebaskan bukan sekadar janji pembangunan atau proyek lima tahunan. Ia adalah hak dasar rakyat Papua dan alat utama untuk melawan struktur kolonialisme yang masih mengakar. Dengan membebaskan rakyat dari buta aksara, kita membuka jalan bagi pembebasan yang lebih luas dalam sector ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan.

Selama pendidikan masih dibiarkan menjadi alat penjinakan, maka Tanah Papua akan tetap menjadi “tanah kaya rakyat miskin”. Tapi jika pendidikan dikembalikan kepada rakyat sebagai alat pembebasan, maka masa depan tanah dan manusia Papua akan dibangun oleh tangan-tangan rakyatnya send. Dengan kepala yang cerdas dan hati yang merdeka. (Freedom)